このページに掲載されている記事は、月刊じょうほう「オアシス」誌の記事を出版後に校正し直したものです。

北の里、フラッグスタッフの昔と今(4)

ルート66とフラッグスタッフ

2005年7月号

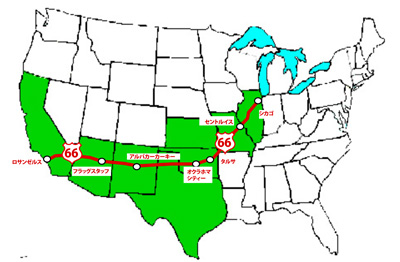

ルート66は、アメリカのもっともアメリカらしい文化を作り上げた大陸横断道路として、今でも人々の心に生きている。そしてフラッグスタッフは、そのゆかりがしっかり残っている町だ。 今月は、このルート66とフラッグスタッフの縁を探ってみよう。 |

|

第二次世界大戦 |

アメリカが第二次世界大戦に参戦した1941年から1945 年の間、連邦政府は700億ドルもの金額をカリフォルニアの各種事業に投資していた。ルート66 はこの事業に多大な貢献をしている。とりわけ、労働力の移動にはこのハイウェイは最適の運送ルートとなった。 |

|

|

戦後は歌と共に |

戦争が終わった。戦時中、カリフォルニアやアリゾナなどで軍事訓練を受けていた若者達が、厳しい冬を嫌ってシカゴやニューヨークの故郷を去り、西部を目指した。ルート66 はこうした元兵士達の民族大移動を助けた。 |

ルート66 が生んだアメリカ文化 |

ルート66 は車社会の象徴・アメリカに、もっともアメリカらしい文化を作り上げた。まず、ガス・ステーションの誕生。アメリカでの生活に無くてはならないガス・ステーションは、ルート66 から生れ発展してきた。そして、モーテル。ホテルより格安で気軽に宿泊できるモーテルも車で移動するアメリカ人にとって欠かせない施設だ。それ以外、ファミリーレストラン、食料雑貨店など、旅行客を相手にした商売が次々と生まれていった。 |

時代に追いつかなくなったルート66 |

ルート66 の人気は頂点に達していた。しかし、いったん頂点に登り切れば、次は下降の道をおりる以外にないのが運命というものだ。交通量の増加は、道路状況を悪化させる一方だった。大型トラックが頻繁に通れば、道路の表面に限りなくダメージが与えられた。道は狭く危険度が高まるばかりであった。それが、第二次大戦後のルート66 だった。

|

関連記事北の里、フラッグスタッフの昔と今(1)北の里、フラッグスタッフの昔と今(2)北の里、フラッグスタッフの昔と今(3)北の里、フラッグスタッフの昔と今(5)北の里、フラッグスタッフの昔と今(6) |