このページに掲載されている記事は、月刊じょうほう「オアシス」誌の記事を出版後に校正し直したものです。

テーブルトップの町、メサ(4)

2014年3月号

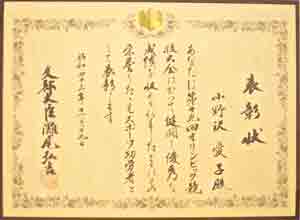

これまで3回にわたって掲載してきた「メサ市」の歴史や話題も今回が最終回。先月号では、メサ市に住む「イケダ家」の功績を紹介した。今月は、やはり同じ「メサ市」に住む日本人、小野沢愛子さんを訪ねた。小野沢さんは、1968年のメキシコ・オリンピックで女子バレーボールの選手として出場。銀メダリストとなった。 |

||||

文部大臣からの表彰状 |

||||

当時の日本

|

1945年、日本は太平洋戦争に敗北し、何もかもが混沌としていた。その中を少しずつ立ち直ろうと国全体が懸命だった。1960年、池田勇人が総理大臣となり、第一次池田内閣が誕生。池田総理は、「国民所得倍増計画」を発表。10年間で国民所得を当時の13兆円から26兆円に倍増させるという目標を掲げた。そのため、輸出を促進させ、外貨を稼ぎ、国民所得を増加させて、雇用拡大し、失業問題を解決するというものだった。 日本は、1950年の朝鮮戦争というお隣の国の惨禍により、特需、つまり急激な需要増加があり、経済が復活し始めた。戦争で破綻した国が戦争で返り咲くという皮肉な歴史がここにもある。 池田内閣の経済政策は、こうした返り咲きの流れの中で功を奏し、その目標の国民所得26兆円を上回る結果を創出した。いわゆる高度経済成長の到来だった。 テレビ、洗濯機、冷蔵庫の家電が三種の神器と呼ばれたのは、この時期である。そんな時代に大きな寄与を果たしたのが、東京オリンピックだった。1964年に晴れやかに行われた東京五輪。同時期に東海道新幹線、東名高速道路などが建設され、ブームがブームを呼んでいた。 |

|||

東洋の魔女 |

日本中がテレビの前に釘付けになっていた。いわゆる三種の神器のひとつであるテレビが一般家庭に出回り始めた。何としても、オリンピックを観戦しようと、国民が無理をしてでもテレビを買い求めた。当時のテレビはもちろん白黒画面。この東京オリンピックが果たした需要効果は計り知れないものがある。 そして、その画面に登場したのが、日本女性達だ。この女性達は、「東洋の魔女」と呼ばれた。彼女らは、当時の日紡貝塚女子バレーボールチームのメンバーで、大松博文監督が率いる最強勢力となっていた。その日紡貝塚は、1961年にヨーロッパ遠征で22連勝という驚くべき記録を残した。そして、翌年1962年には、世界選手権大会に出場し、日紡貝塚10名と高校在学の2名が日本代表チームとしてゲームに臨んだ。当時、日本の宿敵はソビエト連邦(通称ソ連、現在のロシア)であった。前年、日本の強さに驚愕したソ連は、彼女らを「東洋の魔法使い」と呼んだ。さて、当大会の焦点は当然、日本対ソ連戦であった。世界の目が注目する中、日本チームは、ソ連を見事に下し大勝利。その結果、大会で初優勝を果たしたのだ。 こうして、女子バレーボールは、日本全国から熱い視線が注がれていた。そして、迎えたのが東京オリンピックだった。 |

|||

ソ連を屈した日本 |

1964年10月10日に始まった東京五輪は、いよいよ10月24日の最終日を明日に控えていた。その最終日の前夜である23日、駒沢屋内球技場は超満員。ものすごい歓声と熱気の中、日本対ソ連女子バレーボール決勝戦が行われた。これを生中継したNHKは、その視聴率が66.8%という高記録を出し、NHKも驚いた。 |

|||

|

|

|||

小野沢愛子さん |

小野沢さんは、神奈川県で太平洋戦争終結の年、1945年に生まれた。彼女は背が高いため、中学1年生の時、学校の教師の勧めでバレーボールを始めた。試合では高身長を使ってプレー。毎日バレーボールの基礎を身につけていった。その後、バレーボールでは県内で強豪を誇っていた京浜女子商業高校に進学し、バレーボール部に入部。1961年の秋田国体で当高校のチームは、3位入賞に輝いた。 高校卒業と同時に1964年、ヤシカに入社し、ヤシカの実業団バレーバール部に入る。退部は、7年後の1971年。そのキャリアの間、一番つらかったことは、「勝てなかったこと」だと言う。毎日厳しい練習に明け暮れる。体がへとへとになっても、ジャンプをし続ける。しかし、どんなに練習しても、ヤシカのチームは勝てない。当然、目標はニチボー貝塚(日紡貝塚からカタカナに変更)だ。ニチボー貝塚は、1959年から1966年までの8年間で258連勝。海外遠征でも無敵であり、日本国内でも次々と連戦連勝の記録をのばしていた。一方、小野沢さんの所属するヤシカは何回もニチボー貝塚に挑戦。その度に敗北した。「万年2位」だったと言う。 |

|||

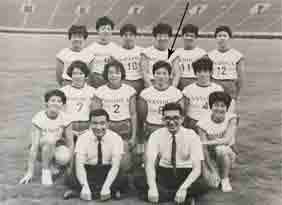

ヤシカのチーム(矢印が小野沢さん) |

||||

Aクイック、Bクイック |

ヤシカの女子チームは、全日本男子チームと同じ場所で練習をしていた。ある日、男子チームがAクイックやBクイックの練習しているところを見ていたコーチが、女子チームも同じことができる、と言い出した。それは、彼女らが経験したことがない速攻戦法だった。Aクイックは、セッター前付近にいる選手が早目にジャンプし、セッターがそれに合わせてトス。そのトスしたボールを即スパイクするというもの。トスしたボールより先に跳び上がって、空中のボールが上がってくるのを待って打つという戦法だ。あまりにも速く、相手にはブロックするチャンスがない。Bクイックは、セッターの位置が少々遠く、それでも上がったボールを空中で待って打つという速攻だった。また、セッターが後方に上げたボールを打つ。これをバックBという。 この攻撃戦法を取り入れることにしたヤシカの女子チーム。小野沢さんは、毎日毎日跳んだ。最初は中々うまくいかない。セッターとのタイミング。ボールの高さ。ジャンプの高さ。初めてのものに挑戦するのに、避けて通れない道だった。何回も何回も練習を重ねる。体が疲労困憊していても、さらに続けた。 |

|||

ニチボー貝塚をアタック |

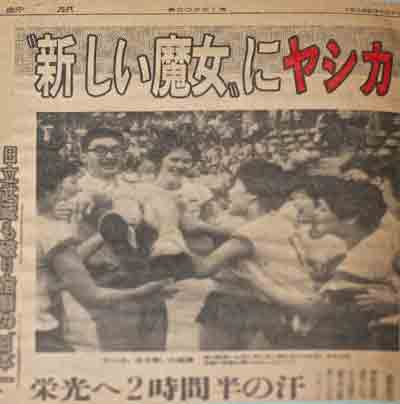

1966年8月6日。場所は、駒沢屋内競技場だった。2年前にオリンピックで女子チームがソ連を打ち負かして優勝したその場所。そこで世界選手権兼アジア大会代表選考会が行われた。ここでヤシカがニチボー貝塚と戦う。まず、第一セットをニチボー貝塚に15対2で取られる。すると、ヤシカが反撃。第2セットと第3セットをヤシカが取る。第4セットは、ニチボー貝塚が取り返す。そして第5セットで「打倒ニチボー」をスローガンにしてきたヤシカが、ついに、ニチボーを倒した。こうして、ヤシカが勝利し、ニチボー貝塚の259連勝を阻止したのだった。

ヤシカの劇的な勝利を伝える新聞報道

|

|||

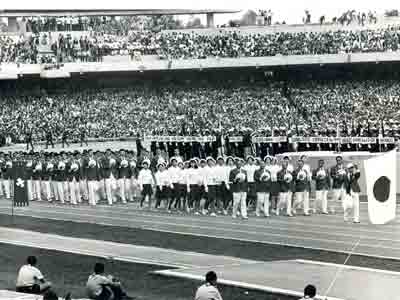

メキシコ・オリンピック |

東京オリンピックの4年後。場所はメキシコシティーに移った。オリンピック参加の日本女子バレー・チームは、計12名。ヤシカから小野沢さんを含む3名が入った。メキシコシティーは標高が高く、空気が薄い。しかし、日頃の厳しい訓練を通過してきた小野沢さん達には、全く問題はなかったようだ。

|

|||

その後の小野沢さん |

日本女子バレーチームは、メキシコでの雪辱を4年後の五輪で果たそうとしていた。1972年はドイツのミュンヘンでオリンピックが行われる。小野沢さんもこのチームに名を連ねていた。しかし、彼女自身の思いがあり、オリンピックの前年、1971年に引退の決断を下したのだ。周囲は本当に残念がったが、彼女の意思は固かった。 アメリカのプロ女子バレーボールに

|

|||

|

||||

アリゾナで活躍する日本人 |

稲田法子さん |

|||

1992年、バルセロナのオリンピックに出場したのは、稲田さんが中学2年生の時だった。喘息を治すためには水泳が良いと言われ、小学生の時からプールに入った。そして、ぐんぐんその力をのばし、オリンピック出場を果たしたのだった。当大会では、100m背泳ぎで12位。そして200m背泳ぎで15位の成績だった。 |

||||

|

||||

井出貴久さん(左)と稲田法子さん(右) |

||||

| 井出貴久さん | ||||

|

井出さんもやはり子供の時に喘息を持ち、5才の時に水泳を始めた。 |

|||

.jpg) |

||||

関連記事

|

JBAA新年会で挨拶する小野沢さん

JBAA新年会で挨拶する小野沢さん.jpg)