女性の賃金格差にスターが続々声を上げるハリウッド。性差別や性暴力の告発が大きく社会に影響を与えているアメリカ。

さて、日本は、伝統的に男女の社会的格差が極めて大きい国。その国で「ウーマノミクス」という概念が生まれた。

「ウーマノミクス」は、「ウーマン」(女性)と「エコノミクス」(経済)が組み合わさった造語だ。

近日、この「ウーマノミクス」を課題にアリゾナで米日カウンシル(Us-Japan Council)が主催して会合が行われた。

アリゾナでも語られた「ウーマノミクス」の内容とその背景を今回と次号の2回にわたって見てみよう。 |

|

提唱した日系女性

.jpg)

米日カウンシル主催で行われた会合(フェニックス)

|

そもそも「ウーマノミクス」とは、どんな考え方で、また、どこで誰が提唱したのだろうか。実は、これは、1999年にキャシー松井氏が産んだ概念である。松井氏は、カリフォルニア州で生まれた日系二世。両親は、奈良からアメリカに移民し、菊やバラを栽培する農園を開いた。もともと農家の長男として生まれた父親は、思い切ってアメリカに渡り、農場で働いた。お金を貯め、ついに自立した父親。彼は、働きに働き、農園経営を成功させた。四人の子供ができ、全員をハーバード大学に送り、卒業させた。

子供達は、親から働くことの大切さを学んだという。

キャシー松井氏は、こうした環境で育ち、ハーバード大学を1986年、ジョンズホプキンズ大学院を1990年に卒業。1987年にロータリー奨学生としてアメリカから神戸大学に留学した。そして、彼女は、1994年にゴールドマンサックス証券会社に入社。現在、マネージング・ディレクター/チーフ・ストラテジスト/汎アジア投資調査統括部長として活躍している。

その彼女が、1999年、新しい概念を提唱した。日本の社会を熟知した彼女は、日本の経済力は、女性の労働力の拡大によって、大きな効果が生まれるとし、「ウーマノミクス」、つまり、ウーマン(女性)がエコノミクス(経済)に寄与する鍵を握ると結論付けた。

|

| |

|

アベノミクス

|

一方、政治のレベルから、2013年に安倍晋三総理大臣が経済政策「アベノミクス」を提唱した。それは、「大胆な金融政策」「機動的な財政政策」「成長戦略」を「3本の矢」として、日本経済の新たな概念を発表した。そして、その第三の矢である「成長戦略」として、女性の雇用拡大を強力に推進する方針を打ち出したのだ。これは、日本社会に根付いている男女間格差を、労働市場に於いて改善し、女性が産業界に大きなインパクトを与える社会建設を目的としている。

提唱の背景

こうした提唱の背景には、ただ単に、男女間格差を是正するという社会変革の必要性が表面化しているだけではない。実は、もっと深刻な日本の将来に関わる問題があるのだ。

それは、極端な人口減少という課題だ。人口の縮小は、労働力の減少であり、国家の経済競争力の低下を意味する。

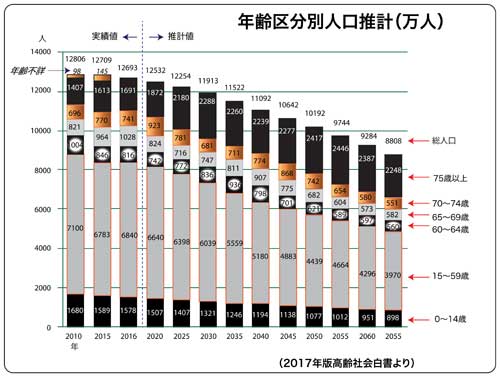

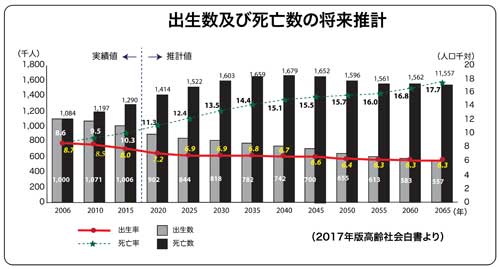

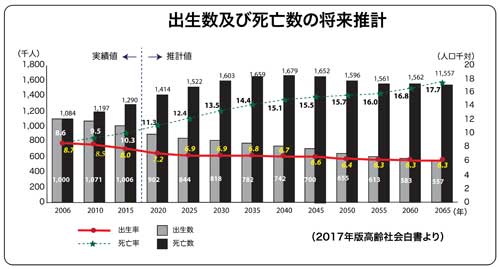

日本の総務省統計局の発表によると、日本は、経済協力開発機構(OECD)諸国の中で最も少子高齢化が進んでおり、世界のどの国も経験したことのない速度で人口の少子化と高齢化が進んでいる。実際、2015年の国勢調査では、日本人の数は、124,283,901。2010年に比べて107万5千人の減少。2055年までには、総人口が1億を割り、2065年の推定人口は、8,800万人という予測データが発表された。これは、生産年齢人口が半分になり、逆に高齢者人口、倍増することが予想されている。日本の産業界にとっては、大きな危機である。

|

|

|

提唱の背景 |

こうした提唱の背景には、ただ単に、男女間格差を是正するという社会変革の必要性が表面化しているだけではない。実は、もっと深刻な日本の将来に関わる問題があるのだ。

それは、極端な人口減少という課題だ。人口の縮小は、労働力の減少であり、国家の経済競争力の低下を意味する。

日本の総務省統計局の発表によると、日本は、経済協力開発機構(OECD)諸国の中で最も少子高齢化が進んでおり、世界のどの国も経験したことのない速度で人口の少子化と高齢化が進んでいる。実際、2015年の国勢調査では、日本人の数は、124,283,901。2010年に比べて107万5千人の減少。2055年までには、総人口が1億を割り、2065年の推定人口は、8,800万人という予測データが発表された。 これは、生産年齢人口が半分になり、逆に高齢者人口、倍増することが予想されている。日本の産業界にとっては、大きな危機である。 |

| |

|

| |

|

女性の役割に注目した松井氏 |

松井氏が勤めるゴールドマン・サックス社の試算によると、現在60%程度にとどまっている女性就業率を男性並みの80%に近づけることによって、労働人口は、推定約820万人も増加し、GDP(国内総生産)は最大で14%底上げできると算出した。つまり、もっと多くの女性が社会に出て、労働力拡大に寄与すれば、日本の将来の経済危機を確実に乗り越えられるという主張したのだ。

|

| |

|

米日カウンシル(U.S.-Japan Council) |

現実にこうした概念をプログラムにして、日米両国が協力して新概念を推進を可能にさせようとしている団体がある。それが、米日カウンシルだ。

この非営利団体が創立されたのは、2008年のことだ。その年、日系人のアイリーン・ヒラノ氏が中心となり、日米関係の強化に貢献することを目的にスタートした。団体の本部をワシントンDCに設置し、カリフォルニア、ハワイ、そして東京にスタッフを置いている。

2011年3月11日にあの東日本大震災が東北を襲った。これを受けて米軍と自衛隊が「トモダチ作戦」の名のもとに共同救援作業を行った。この時の協力と友情を基盤に、アメリカと日本がTOMODACHIイニシアティブを開始させた。このTOMODACHIを主導したのが、米日カウンシルと東京米国大使館だった。そして、2014年4月にベルギーで行なわれた先進国首脳会議の折、当時のオバマ米大統領と安倍首相は、共同声明を行い、米日カウンシルの努力を賞賛した。 |

| |

|

米日カウンシルがフェニックスで |

この米日カウンシルは、その教育プログラムの一環として、全米各地で「ウーマノミクス」を課題にフォーラムを展開している。これには、日本の外務省が資金を提供して、当団体が推進しているもので、今回は、とりわけ、カリフォルニアやニューヨークと異なり、日本人が比較的少ない都市を選び、フェニックスで開催されることになった。

フェニックスで日米関係に関わってきた地元代表が1月17日にフェニックス日本親善庭園会議室に集い、ハワイから米日カウンシルのウェンディー・アベ氏が出席して、プレゼンテーション及び質疑応答などが繰り広がれた。 |

| |

|

政府が進める少子化対策 |

少子化の深刻度がますます深まる日本で、政府は様々な少子化対策を打ち出している。

0歳から中学校終了までの児童を対象に手当を毎月支給する「児童手当制度」や企業主導型保育事業を進め、企業内に従業員のために保育所を作るよう奨励し、政府が運営費を助成するシステムを作っている。

|

米日カウンシルがフェニックスで |

この米日カウンシルは、その教育プログラムの一環として、全米各地で「ウーマノミクス」を課題にフォーラムを展開している。これには、日本の外務省が資金を提供して、当団体が推進しているもので、今回は、とりわけ、カリフォルニアやニューヨークと異なり、日本人が比較的少ない都市を選び、フェニックスで開催されることになった。

フェニックスで日米関係に関わってきた地元代表が1月17日にフェニックス日本親善庭園会議室に集い、ハワイから米日カウンシルのウェンディー・アベ氏が出席して、プレゼンテーション及び質疑応答などが繰り広がれた。 |

| |

|

日本の人口減少と解決の方途 |

1999年に松井氏が発表した報告書で警告しているのは、日本の著しい人口減少の道だ。 日本の人口は、今世紀半ばまでには、現在の3分の1の数が激減するというデータを出した。

そして、この状況を解決する方途として、氏は、3つの項目を挙げている。

一つ目は、日本人の出生率を上げること。

二番目は、日本の移民法を改正し、海外からの移民をもっと受け入れること。

三番目は、日本国内の女性を台頭させること。

そして、一番目と二番目の実施には、時間がかかるが、とりわけ、三番目の項目である「女性の力」に目を向けることが最大事であると訴えた。

それが、「ウーマノミクス」の提唱の背景となった。 |

| |

|

「ウーマノミクス」を推進する3つの柱 |

この新概念を推進するためには、3つの柱が必要となる。

1)政府、2)企業、そして、3)社会の3本柱である。

まず、政府は、女性の就業率を向上させるために、未就学児のデイケア施設、子供の保育・養育施設の経営に規制緩和をすること、移民法を改正すること、税制を改正すること、パートとフルタイムの給与を均等にすること、などに積極的に取り組む。

次に、企業は、フレックスタイム制の推進、男女間賃金格差と昇級格差を是正し、こうしたことに適応する環境を整えるように努力すること。産業界は、女性の積極雇用を通して、多様性の視点やアイデアを積極的に取り入れ、ビジネスに付加価値をもたらしていく。

そして、三番目に、社会全体の意識変革が必要となる。つまり、家庭内の男女間格差の解消から始まり、社会全体の平等感を確立していくことを挙げている。 |

| |

|

男女の収入格差 |

イギリスのエコノミスト誌は、昨年の「国際女性の日」(3月8日)に、「ガラスの天井指数」を発表し、経済協力開発機構(OECD)加盟国29カ国で「女性の社会進出を妨げる目に見えない障壁」が少ない順序でランキングを算出した。これは、男女の高等教育、労働力率、賃金や育児費用、産児休暇など10項目を加重平均して、その国別ランキングをチャートにしたものである。これによると、日本は、29か国中28位。日本における「女性の社会進出を妨げる目に見えない障壁」がいかに大きいかを物語る。

|

| |

|

内閣府の調査 |

さて、日本政府は、内閣府に「男女共同参画局」を設けている。これは、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、持って男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」(男女共同参画社会基本法第2条)を目指すために設置された政府機関だ。

この機関が昨年、世論調査を行った。その調査で「子供ができても、ずっと職業を続ける方が良い」という女性の就業継続を支持するか否かを質問した。その結果、男女ともに50%以上が支持すると回答した。過去にも同じような世論調査で、同じ質問を投げかけてきた。これまでの調査の中で、支持率が5割を超えたのは、今回が初めてのことだ。

また、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という考え方を問うと、賛成は40.6%とこれまで最小の割合となった。賛成者の理由は、「妻が家庭を守る方が、子どもの成長などに良い」が60.4%。、「両立しながら、妻が働き続けることは大変」が45.6%となった。一方、「反対」を選んだ人の理由は、「固定的な役割分担意識を押し付けるべきではない」が52.8%、「妻が働いた方が、個人や社会にとって良い」が46.8%となった。

また、女性の社会進出に関した調査で、女性が地域活動のリーダーになるためには、どういうことが必要か、という質問に対し、「男性の抵抗感をなくすこと」という回答が52.1%で最も多かった。興味深いのは、「女性自身の抵抗感をなくすこと」との回答も39.7%もあり、社会の中に根付いている発想の転換に対する抵抗感が明らかになった。

同時期の調査で、「女性が増える方がよいと思う職業や職種」と尋ねると、「国会議員、地方議会議員」が58.3%と最も多く、次いで「企業の管理職」が42.0%と続いた。つまり、より多くの女性が行政や企業の管理職にもっと進出することを望む人が多いということがわかった。 |

| |

|

| |

|

|

内閣府は、毎月「共同参画」というニュースレターを発行している。本年1月号の「共同参画」は、女性リーダー育成事業「女性役員登用の閣議決定目標『2020年10%』達成にむけて、という特集を組んだ。その中で、世界経済フォーラムが公表した「ジェンダー・ギャップ指数2017」が掲載されている。

左の表がその指数を示すものだ。これは、経済、教育、政治、保険の4つの分野のデータから作成され、0が完全不平等、1が完全平等を意味する。2017年の日本は、0.657で、144カ国中114位。 |

これからの課題 |

現在、このようにして日本政府が音頭を取ることで、経済界も反応し始めている。日本経団連は会員企業に対して、女性の管理職登用などの推進を要請した。政府内でも、国家公務員の中央省庁人事などで女性の幹部登用を積極的に実施する方針を出した。

現実に、米日カウンシルが日本政府から資金援助を受けて、こうしたプログラムを推進している。しかしながら、もともと「ウーマノミクス」という新概念がアメリカ生まれの日系女性達が中心となって推進されてきたのが事実だ。これを日本政府が支援するという形だが、まだまだ日本全体にこの概念が理解され、受け入れらているわけではない。

社会に根付いた旧来意識の変革や発想の転換には、上からだけではなく、民衆レベルの下からの改革と長い時間が必要となる |

| |

|

| |

関連記事

ウーマノミクスを語る(2) |

.jpg)

.jpg)