このページに掲載されている記事は、月刊じょうほう「オアシス」誌の記事を出版後に校正し直したものです。

コロラド川の危機(4)

2013年11月号

コロラド川の危機を過去3回にわたって誌上で扱ってきたが、今回は4回目。

|

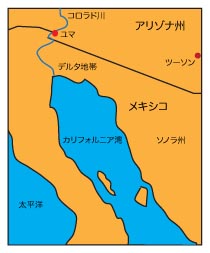

メキシコ国境前のコロラド川

|

|||

コロラド川デルタ地帯 |

1922年、博物学者のアルド・レオポルドは、カヌーを漕いでデルタの一帯を見て廻っていた。彼が描写したデルタは、「ミルクとハニーが混ざったような自然美」があり、何百もの緑色鮮やかな沼地が続いていた。ここには、シカ、リス、ラクーン、ボブキャット、ジャガー、そして無数のカエルや水鳥が住み着いていた。この200万エーカー(7,800平方キロメートル)もの広大なデルタには、大空一杯に舞う渡り鳥達が一時の住処を見つけていた。 |

|||

コロラド川盟約

|

レオポルドがこの美しいデルタをカヌーから眺めていたころ、アメリカでは、コロラド川の水利権を巡って激しい論争が行われていた。米国7州が競って水の確保を狙っていたからだ。そして、彼らが同意した水利権の分配がコロラド川盟約として成立したのだった。 |

|||

フーバーダム

|

1936年に完成したフーバーダムは、アメリカの知力と経済力と技術力を世に知らしめた一大事業だった。コロラド川の水を塞き止め、治水と発電を同時に可能とした。まさに20世紀の米国繁栄の象徴ともなった。ところが、このダムのお陰で、コロラド川の水がメキシコのデルタに届かないという結果を招くことになってしまったのだ。デルタの自然破壊は、この時期から急速に始まった。海水の塩分がデルタの大地に残り、地面に割れ目が出始めた。鳥が空を舞うことが少なくなった。魚がいなくなったからだ。 |

|||

二国間協定

|

メキシコの抗議は続き、ついに1944年、メキシコとアメリカの両国がコロラド川の水利権に関して同意することになった。その結果、水の9割はアメリカ、1割がメキシコということで落ち着いた。メキシコ側は、水量もさることながら、水質も問題にしていた。メキシコ側に流れて来るコロラド川の水質がきわめて悪化していたからだ。しかし、この協定では、水質に関しては後ほどの協議ということで延期されている。 |

|||

デルタの保護と修復へ |

メキシコと米国の2国間の交渉は遅遅として進まず、デルタの消滅は急速に進んだ。何万年かの時間が作り上げた自然美が100年もしない内になくなっていく。 |

|||

|

||||

意外な自然界の回復能力 |

枯れ切ったデルタ。しかし死滅してしまった訳ではない。このことが明るみになったのは、1980年代だった。アメリカ南西部には、これまでにない雨量が観測された。いきおい、コロラド川の水量が増加する。そして、ダムから放水が始まった。そして、この枯れ切ったデルタに水が入り込んできたのだ。するとどうだろうか。 湿地帯が急速に息を吹き返し始めたのだ。これが、1990年代初頭まで続いた。 |

|||

再びメキシコ・アメリカの二国間協定 |

2012年11月に、メキシコとアメリカの両国は、新たな出発をした。と言うのは、コロラド川の水に関して両国で協力してデルタの回復を目指すことに同意したからである。これは、1944年以来、画期的な再出発となった。これまでの非協力の歴史を過去のものとし、両者が手を取り合って環境保護に努力をしていくことを唱っている。今回の協定は、とりあえず次の5年を目指し、5年後にその成果を持ち寄って再度検討していくことになった。 |

|||

関連記事 |

||||