このページに掲載されている記事は、月刊じょうほう「オアシス」誌の記事を出版後に校正し直したものです。

ヒラリバーにあった日本人強制収容所は今、、、(2)

2012年2月号

ベイリー・デネンバーグ著「My Name is America The Journal of Ben Uchida(僕の名前はアメリカ。ベン・ウチダの日記)」という小説がある。これは、日系二世の男の子の目を通して、第二次世界大戦下の日系人の生活を描いていくストーリーだ。その始めの部分の描写を紹介しよう。 |

|

||

家に帰る途中、周りの人たちが僕をじっと見ているのを感じた。けれど、僕は特に気にしなかった。しかし、家のドアを開けたとたん、何か変だと感じた。まず、ナオミ(姉)が泣いていた。ナオミは滅多に泣かないのに。それだけではなく、ママも暗い顔をしていた。 <その日の午後、、、> |

|||

これは、小説ではあるが、少なくとも当時の典型的な日系人の立場を描いたシーンと言えよう。 |

|||

戦時下で強制収容に反対したアメリカ人ラルフ・ローレンス・カー

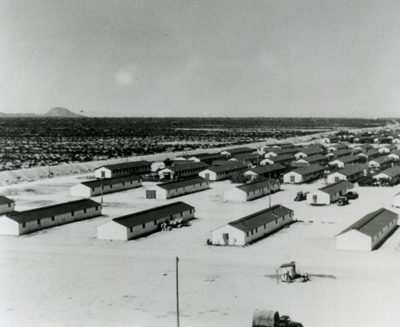

ヒラリバー強制収容所 写真提供:Jim Kubota |

エレアナ・ルーズベルト大統領夫人が日系人の強制収容を決めた夫(フランクリン・ルーズベルト)に反対したことは、先月号で紹介した。当時の状況で強制収容の政府の方針に反対することは、極めて困難であった。それは、社会をすべて敵にまわすことに他ならなかったからだ。しかし、実際にその困難な行動をとったアメリカ人がいた。 ラルフ・ローレンス・カー

アメリカは、地球のあちこちから移ってきた人々、しかも人種も国籍も違う人々からできています。ここは、本当に世界の人種のるつぼなのです。ここには、自分たちが話す言語が他の人たちのものより優れているなんていうことは存在しないんです。私たちがアメリカ合衆国に着くや否や、私たちは新しい人間となるのです。そして、私たちが持っている過去の記憶と親戚の人々以外は、すべて向こうに置いてきたんです。私たちは、新しい関心を持ち、新しい献身と新しい忠誠を持つ新しい人間なのです。 私は、抑留者達がアメリカ市民であろうが合法的に滞在する人であろうが関係なく強制収容所に入れろという要求には納得いきません。私たちの憲法は、全ての人が公平な公聴会の前に不品行の証拠や告訴が提示されない限り、自由を奪われることないことを保証しているのです。 コロラド州にアマチ強制収容所が作られ、3,000人の日本人/日系人が到着した時、地元の暴徒が脅かしに現れた。カーは即座に飛行機で現地に飛び、その暴徒を諌めた。その時の演説の中で彼はこう述べた。 彼ら(日系人)を傷つけるなら、私を傷つけなさい。私は小さな町で育ち、人種差別による恥と屈辱を経験してきました。私は人種差別を嫌います。なぜなら、それは、あなた達、そして、あなた達、そしてあなた達を脅かすことになるからです。 「あなた達」を3回繰り返したのは、周囲の暴徒の人々をぐるっと見回しながら話したからだ。 |

||

ノーノー組

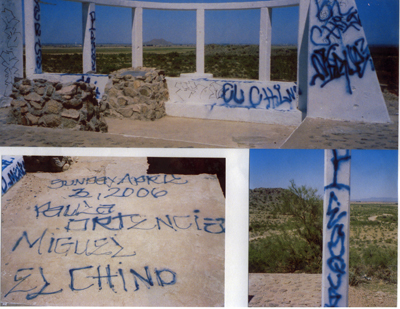

戦時下の碑 写真提供:Jim Kubota |

1943年、収容所内の日本人/日系人の内17才以上全員を対象にアンケート調査が行われた。この調査は、日系人のアメリカ国家への忠誠心を尋ねるもので、2つの質問がとりわけ焦点となった。 この両方に「イエス」と答えた人は、米国に忠誠を誓っているとみなされたが、両方に「ノー」と答えた人は危険人物のレッテルを貼られ、ツール・レイク収容所に送られた。結果的には全体で84%が「イエス」と答えたが、「ノー」と答えた人たちは、「ノーノー組」と呼ばれ差別の対象となった。 |

||

終戦を迎えたヒラリバー |

1945年8月15日。日本は無条件降伏し、太平洋戦争は終結した。ヒラリバーにあった2つの強制収容所も歴史のピリオドが打たれる時がきた。しかし、それは苦渋をなめた日系人達が人権回復への闘いを始める出発点ともなった。 |

||

帰還命令を受けた日系人

落書きがひどい記念碑 写真提供:Jim Kubota

|

強制収容所の閉所にともない、収容所内にいた日系人は全員帰還命令を受けた。帰還命令とは、要するに着のみ着のままで元々住んでいた地に戻れという命令であった。ところが、ほとんどの日系人は、戻る家さえ失っており、「帰還」などできる状況ではなかった。その上、アメリカ社会からの冷酷な人種差別がさらに強まっていた。「ジャップ」とか「パールハーバーを忘れるな」という言葉の中に日系人への蔑視が強烈に表現された。 |

||

声を上げた日系アメリカ人たち |

1960年代のアメリカは揺れていた。マーチン・ルーサー・キング牧師が先導する公民権運動が社会をゆさぶっていた。国外では共産圏との冷戦とベトナム戦争で緊張度が増していった。その中、日系アメリカ人達も声を上げ始めた。戦時中の日系人を対象にした強制収容は戦時下不可欠であったという考えから、それは差別政策であって誤りであったという認識への転換を主張し始めた。1959年、日系人初の連邦下院議員がハワイで誕生した。ハワイ生れのダニエル・イノウエ氏は、真珠湾攻撃が行われると、日系アメリカ人として忠誠を示すため、米軍に従軍した。そして、米軍の日系人部隊である第442連隊戦闘団に配属され、ヨーロッパ戦線で戦った。戦後、その彼が議員となり、日系人の人権保護に力を入れ始めた。 |

||

アメリカ政府の自己批判 |

全米各地で地道に行われたきた日系人の活動に日が当たり始めた。1976年にはフォード大統領が、強制収容は間違いであったという公式発言を行った。そして1978年には、日系市民協会が連邦政府に謝罪と賠償を求める運動を始めた。彼らの要求は、まず、強制収容された日系人一人に対し25,000ドルの賠償、第二に、連邦議会からの公式の謝罪、そして、強制収容の歴史を正しく教育するための基金の設立の3つだった。 |

||

ヒラリバーを忘れるな

|

ヒラリバーは、収容所施設が撤去されると、当然ヒラリバー・インディアンのもとにその所有と管理権が戻された。1980年代にこの一帯の農場開拓を行うために考古学的調査が行われた。その時点では、ビュート・キャンプ跡の調査は実施されなかったが、土地開発を実施する前にビュート・キャンプ跡一帯を詳細に調査する必要性が強調された。その結果、1987年にビュート・キャンプ周辺の調査が詳細に行われた。もちろん建造物は全て除去されていたが、それを支えていたコンクリートの基盤だけはしっかり残っていた。その他捨てられていたゴミなども収集した。 |

||

関連記事

|

.jpg)