このページに掲載されている記事は、月刊じょうほう「オアシス」誌の記事を出版後に校正し直したものです。

ナバホのコードトーカーは今(1)

2011年9月号

日本軍によってハワイのパールハーバーを攻撃された1941年12月7日。その日からアメリカは、太平洋戦争に突入する。この熾烈なる戦争で誠にユニークな役割を果たした人たちがいた。それは、コードトーカーと呼ばれるナバホ・インディアンだった。コードとは、暗号を意味する。つまり、コードトーカ(Code Talker)とは、その暗号を駆使して戦場での通信を担う人たちのことだ。彼らの存在は、戦後長い間、軍事機密として公に知られることがなかった。 |

|

若いヒッチハイカーの出会い

|

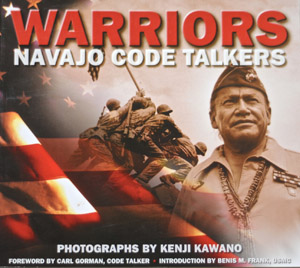

ここに、一冊の写真集がある。写真集の表紙には、英語で「WARRIORS」と大きな赤い太文字が浮き出るように綴られている。その下には白い太文字で「NAVAJO CODE TALKERS」とある。「勇士達、ナバホ暗号部隊」というタイトルだ。この写真集は、1990年の出版だから太平洋戦争が終結してから45年後となる。 「約15年前のことだった。私はアリゾナのウィンドーロックで道を歩いている一人の男を見た。大きなカメラバッグを肩から背負っていた。私は車を止め、そこから2マイルほど先のセント・マイケルズという場所まで連れていってやると彼に言った。彼の名前は、ケンジ・カワノと言い、日本から来たという。そして、今アリゾナのガナードという町に住んでいると知った。ガナードは、今車を止めている地点から30マイルも西にある所だ。私と妻がニューメキシコのクリスタルで行われるスコア・ダンス(ナバホ・エネミーウェイ)という祭儀に出てから、ガナードに連れていってやるという提案に、彼は同意し、私の車に乗り込んだ。 ゴーマンさんと河野さんの友情はこうして深まって行き、家族のように付き合うようになる。河野さんがナバホのコードトーカーのことを初めて知ったのは、ゴーマンさんとの出会いがあったからだった。ゴーマンさんは、実は、太平洋戦争中に米軍海兵隊の暗号部隊の一員だったのだ。 |

「コード・トーカーの日」に集まった暗号部隊の勇士達 |

|

名案を持ち込んだ男 |

戦争中の暗号は敵から解読されないことが最重要となる。ところが、どんな複雑な暗号にも、それを解読してしまう人間が現れてきたのが歴史の常であった。 |

ナバホのリクルート |

1942年4月、ナバホの兵士を募るため、フランク・シンという中尉がその任務に当たることになった。シン中尉の依頼で、ナバホ保留区のラジオから勇ましいアナウンサーの声が響いた。米海兵隊がボランティアを募っていると宣伝し始めたのだ。すると、思いもかけない程の数のナバホの男性が陸続と集まって来たではないか。ヴォゲル少将の命令は、とりあえず30名のナバホを選抜することだった。若く健康な男性で英語とナバホ語の両言語を話すことが選抜基準となった。シン中尉は、集まって来たナバホ男性の一人一人と面接し、選抜していった。そして、結局29名が選ばれ、5月4日の朝、一行は、バスでニューメキシコのフォートウィンゲートに移動。昼食後、全員が一昼夜かけてカリフォルニアのサンディエゴにある海兵隊新兵本部まで運ばれて行った。 |

訓練そして暗号作り |

サンディエゴに着いた29名のナバホ男性達は、それから7週間の基本新兵訓練に入る。1942年6月27日からは、通信基礎訓練に入り、8週間を費やしてナバホ語を基礎とした暗号作りが始まった。後に3名のナバホ兵士が追加され、合計で32名が暗号プロジェクトに関わり、同年8月に暗号の完成を見る。そして、8月25日に新たにリクルートされた200名のナバホに、完成したばかりの暗号を教え訓練することが許可された。 |

日本語と間違えられたナバホ語、日本兵と間違えられたナバホ人 |

戦場で果敢に活躍した暗号部隊。その暗号が最初に前線で使われたのは、1942年9月18日。ガダルカナル島に海兵隊第7連隊が到着した時だった。到着時点で、暗号部隊は、無線ラジオなど通信機器を設置し、次の日からメッセージを暗号に変えて発信し始めた。ところが、その暗号が無線を通じて伝わるや否や、島の各地にいた海兵隊から報告が飛び込んで来て、日本軍が米軍無線の中に入り込んでいると警告してきた。これは、今まで聞いたことのない言葉が無線で送られて来たため、日本語が行き交っているとの誤解が生じてしまったためだった。この問題は、暗号部隊が通信の始めに「アリゾナ」とか「ニューメキシコ」と英語で言うことによって、即時に解決した。 もう一つ予期せぬ問題が起きた。ナバホ人の顔立ちが日本人によく似ていることから、暗号部隊のナバホ兵士がしばしば米軍に捕らえられたり、殺されかけたりしたということだった。これは、同じ戦争で日系アメリカ人の米兵が米軍兵士に殺されかけたことに似ている。ある時、アメリカ陸軍の一部隊が海兵隊と連絡を取り、彼らが海兵隊の身分証明を持った日本兵を捕虜にしたと報告してきた。すぐ、海兵隊の士官がその場に駆けつけてその「捕虜」を見た。すると、何とその「捕虜」は、ナバホ暗号部隊の一人であったのだ。こんな間違いが起こるので、海兵隊は暗号部隊の一人一人にボディーガードの兵士を付けて一緒に行動するようにした。しかし、非情な戦争下、もしナバホ暗号部隊の一人でも日本軍の捕虜となってしまうと、軍事機密が漏れてしまう可能性があるので、そのような時は、付き添いのガードがナバホ兵士を殺す役も担っていたという。 |

戦後のコードトーカー |

硫黄島、沖縄と進む米軍。その中に常にナバホ暗号部隊があった。日本が無条件降伏した1945年。彼らの何人かは、軍隊に残ったが、ほとんどがナバホ保留区に戻った。そして、戦前と変わらぬ生活が再開したのだ。しかし、暗号は軍の機密中の機密であり、絶対に他言してはならない。従って彼らは、誰一人としてこの機密を漏らすことなく生活をしていた。

|

序文の最後に

|

さて、話は写真集「勇士達、ナバホ暗号部隊」に戻る。 |

ナバホとは? |

英語のスペルがNavajoだが、読みはスペイン語なので「j」は「h」のようになり、ナバホと発音する。正確には、「v」があるので、ナヴァホの方が良いかもしれない。「ナバホ」の語源は、テワプレブロ族の言葉で、「涸れ谷の耕作地」という意味だ。 |

関連記事ナバホのコードトーカーは今(2) |

.jpg)