このページに掲載されている記事は、月刊じょうほう「オアシス」誌の記事を出版後に校正し直したものです。

ナバホのコードトーカーは今(2)

2011年10月号

第二次世界大戦で強力な効果を示したナバホの言葉。長い抑圧の歴史をくぐり抜いてきた先住民がその言葉を話すことさえ禁止されてきた時代があった。皮肉なことに戦争が先住民の言葉を必要とした。その戦争が終って66年。ナバホの人たちは、自分達の言語が国を守ったことに最大の誇りを感じている。一方、その言葉を話せない若い世代が増え、伝統文化と言語の継承が大きな問題となっている。このような時代の変遷を見ながら、ただひたすらにナバホの人たちの写真を撮ってきた日本人カメラマンがいる。 |

copy.jpg) |

たった一人の渡米

|

福岡で生まれた九州男児。高校を卒業後、広告代理店に就職が決まり、上京した。子供の頃から絵が好きだった河野さんは、グラフィック・デザインの仕事に携わった。社内のカメラマン達の影響もあってか、カメラを購入し、写真を撮り始めた。いつも被写体を探し、町を歩いた。人との出会いが楽しかった。そんな彼は、いつか自分は写真家になりたい、と思うようになっていった。 |

ナバホの保留区へ

|

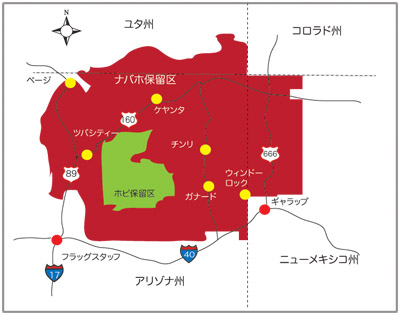

そんな折、骨董品店の知人から、ナバホの話を聞いたのだ。当時の河野さんにとって、アメリカ・インディアンは、あのジョン・ウェインの映画に出て来る西部劇のインディアンでしかなかった。アパッチ、コマンチ、スーなどの名前は聞き覚えがある。しかし、ナバホとは一体どんな部族なんだろうか。知人の説明で初めて知ったのは、ナバホがアメリカで最大の部族であり、アリゾナからニューメキシコ州にわたって広大な保留区があるということだった。

|

ホームステイ、アルバイト、そして写真 |

ナバホ保留区に着いた河野さんは、とりあえず、住む場所を見つけなければならなかった。幸いにもホームステイをさせてくれる家が見つかり、そこに転がり込んだ。まだアメリカに来たばかりで英語もおぼつかない状態だったのに、今度はナバホ語の世界に来てしまった。 |

地下室の生活 |

ガナードで仕事をしている間、ガソリンスタンドの近くの物置小屋の隣にコンクリートで周囲を固めた地下室があった。実は、ここが河野さんの住まいとなっていた。ここの生活は二度と忘れることができない。まず、電気、水道がない。トイレもない。冬はコンクリートの壁からしんしんと冷気が体に入り込んで来る。毛布を10枚もかぶって、ようやく寝付くことができた。そんな場所でも、彼は開いたドアから見える天空に宝石のようにかがやく星々を眺め、感動の夜を過ごしたという。 |

ヒッチハイク |

日本にいたら、絶対しなかっただろう。ところが、ここでは頻繁にするようになったもの。それがヒッチハイクだった。まず、車を日本でも運転したことがない。もちろんアメリカでも免許もない。しかも、とてつもなく広大な大地に立っている。一地点から次の場所まで動くには、ずっと歩き通すか、ヒッチハイクをするか、どちらかしか方法はなかった。カメラバッグを抱えて、ひたすら歩く。そして、自動車が近づくと手を上げる。その車が止まってくれなければ、また歩く。そして、次の車が近づくまでただただ歩き続けるのだ。日本でマラソンをして鍛えた足だった。こうして、ヒッチハイクは恰好の移動手段となった。しかも、止まってくれる車が結構ある。 |

運命の出会い |

1975年の夏のことだった。河野さんは、ウィンドーロックの道を歩いていた。ガナードまで戻ろうと、ヒッチハイクをしてしていた時だった。一台の車が止まったのだ。河野さんは、その著「ヤァッテ ナバホ」でこう記述している。 |

暗号部隊のナバホ兵士達を訪ね歩く

|

その後、河野さんは、ナバホ・ネーションの正式なカメラマンとして部族政府議長の政治活動を写真でとらえたり、ナバホ・タイムズという新聞社でカメラマンとして採用されたり、ナバホの社会にすっかり根をおろし活躍していく。その上、ガナードで知り合ったナバホの女性、ルースさんと結婚し、一人娘サクラさんの父親としてナバホの生活が続いてきた。運転免許も取得し、行動範囲が広がり始めた。

|

いよいよ出版へ

|

1989年にアリゾナ州最大の新聞社、アリゾナ・リパブリック紙から河野さんに電話があった。河野さんの一大プロジェクトを聞きつけた新聞社は、河野さんを取材したいと言ってきたのだ。インタビューを受けた数日後に、新聞の一面に写真つきで河野さんの記事が掲載された。すると、その日の午後にフラッグスタッフにある出版社から河野さんに電話があり、暗号部隊の本を出版させて欲しいと依頼があったのだ。こうして、写真と原稿を締め切りに間に合わせて出版社に送った。しばらくして、翌年の10月に出版されたばかりの写真集が出版社から河野さんの家に届けられた。それは、河野さんの長年にわたるナバホ暗号部隊の姿をカメラで追った集大成であった。今までの苦労が一挙に報われた思いだったに違いない。

|

ナ

|

近年、ナバホのコードトーカー達は老齢で次々と亡くなり、生存者の数は極めて少なくなっている。今年のナバホ・トーカーズ・デーには、それでも22名の老兵達がウィンドーロックに集ってきた。あと何年こうしたパレードを続けられるかわからない。これは河野さんにとっても悲しい現実である。忘れ慣れない人が、自分のナバホの父親のように慕ってきたゴーマンさんだ。彼との出会いで始まった暗号部隊のプロジェクト。河野さんがアメリカでグリーンカードを取得する時に、ゴーマンさんは喜んでスポンサーになってくれた。その彼も1997年にこの世を去った。 |

.jpg) |

|

ナバホと日本、不思議なる縁 |

ナバホの赤ちゃんには、日本人の赤ちゃんと同様に蒙古斑がある。12,000年も前の氷河期に、氷で地続きだったベーリング海峡を渡ってアジアから渡ってきた人たち。ナバホの人たちと日本人とは、 古代からの不思議なる血縁関係があるかもしれない。 |

関連記事 |

.jpg)