このページに掲載されている記事は、月刊じょうほう「オアシス」誌の記事を出版後に校正し直したものです。

72年後の不思議な再会

2019年8月号

幼少期に見た一つの思い出がいつまでも心に残っている。そんな人が多いかもしれない。楽しい思い出もあれば、悲しい、または恐ろしい思い出もあろう。その思い出に出てくる人と72年後に再会したという不思議な話がある。しかも、それは、第二次世界大戦中にアリゾナにあった日系人強制収容所での思い出だった。今月は、その興味深い出会いを経験した一人の日系人を訪ねて、話を聞いてみることにしよう。 |

|

||

ミドリ・ホールさん |

ギルバートの静かな住宅街にご主人のジムさんと二人で住むミドリさん。 ミドリさんが産声をあげたのは、1942年8月のことだった。そして、その生誕の地は、ヒラリバー強制収容所の中であった。収容所に送られた日系人の中には、妊婦の人たちもいたが、無事に赤ちゃんを産む人は、ラッキーだったという。収容所内の衛生環境など悪条件が重なり、赤ちゃんが健康で生まれて育つということは、中々困難な状況にあった。そんな環境でもミドリさんの母親は、気丈夫でしっかりと健康な女の子を産んだ。 ミドリさんは、日系2世。父親は、1915年に日本の福岡からシアトルに農夫として渡ったようだ。母親もその数年後に日本からシアトルに来た。二人は、その後結婚し、カリフォルニアで4人の子供をもうけた。ただただ働いた。極貧の生活の中、子供を育てた。 そして、あのパールハーバー襲撃だった。突然、敵性外国人のレッテルを貼られて、強制収容所に送られることになった。父親は、家を離れる前に家具を売却しようとしたが、買いにくる白人たちは、足元を見て、家具一つに5セントしか払わない。激怒した父親は、家具を全て裏庭で焼却処分したという。そして母親は、すでにミドリさんを身籠っていた。 カリフォルニアからアリゾナのヒラリバー強制収容所に列車で強制移動させられた日系人たち。その中にミドリさんの両親がいた。母親は、赤ちゃんを絶対に安全な場所で産もうと決めていた。必死に電車内でこらえて、強制収容所に到着して間もなくミドリさんを出産した。なんと妊娠して10ヶ月も経っていた。この母親のタフな性格をミドリさんも引き継いだという。 |

||

|

|||

ミドリさんの思い出

|

ヒラリバー収容所で生まれたミドリさんは、収容所の出来事を何も覚えていない。赤ちゃんだったので当然のことだ。第二次世界大戦が終わり、日系人が収容から解放されると、ミドリさんの一家もそこを離れることになった。家族の話によると、ミドリさんは、自分が住んでいた場所をなぜ離れるか理解できず、親を困らせたという。そこで兄が知恵を働かせ、一家が収容されていたバラックの前にあった池から鯉をとって、水を入れたガラスの容器に入れ、それをミドリさんに見せた。その容器の魚に気を取らせている間に、全員で収容所を離れたということだ。 |

||

知らなかった収容所の存在

ヒラリバー収容所の記念碑 |

ミドリさんの一家は、その後、カリフォルニアに移り、農業を営んだ。近所の白人が提供してくれた仕事だった。ミドリさんも子供ながら親の作業を手伝った。強制収容の体験を語る日系人/日本人は、稀だった。それは、筆舌に尽くせないほど辛い体験で、口にすることを一切拒んでいた人たちが大半だったからだ。ミドリさんの両親も一切そのことを家庭内で話さなかった。したがって、彼女は、そうした歴史を全く知らないまま育った。 |

||

ユニークな見方 |

収容所で辛い思いをした両親や同様の世代の日系人とミドリさんとは、大きな見解の違いがある。ミドリさんの父親は、怒りに満ちていた。彼が受けた仕打ちへの憤りは、絶対に彼から消え失せなかった。ところが、ミドリさんは、そうした経験をしていない。強制収容所の歴史を、彼女が成長してから知り、かなり客観的にその事実を見ている。 |

||

ノゾミ公園

|

2017年1月、チャンドラー市にユニークな名前の公園が誕生した。その名は、「ノゾミ公園」。もちろん、「ノゾミ」は日本語で「望み」。つまり希望の公園ができたことになる。なぜ、市が日本語の名前をわざわざ市営公園に付けることになったのだろうか。 |

||

ビル・ステープル氏

|

まず、その一人はビル・ステープル氏だ。チャンドラー市に住む彼は、野球のコーチをしようとしていた。ある日ネットでチャンドラーの野球状況を調べていた。すると、偶然、ヒラリバーの強制収容所の事実を発見したのだ。「野球」「ヒラリバー」とタイプすると、ヒラリバー強制収容所で野球を始めた銭村という日本人がいたことを知った。このことに大変興味を持ったステープル氏は、その世界にぐんぐんとのめり込み、結局、「ケンイチ・ゼニムラ、日系アメリカ人野球のパイオニア」という著書まで書き上げて出版した。 |

||

ジョディ・グレイゴ氏

|

次は、ジョディ・グレイゴ氏だ。氏は、チャンドラー博物館の館長を務める。チャンドラー市の公園局は、新たな公園建設の資金調達をチャンドラー博物館に依頼した。グレイゴ氏は、日系人強制収容の歴史を学び、その被害者のことを思うと胸が痛んだ。ノゾミ公園は、グレイゴ氏にとっても歴史の事実を市民に伝える格好の手段になると確信した。そして、当博物館では、アメリカ合衆国立公園局と相談し、国から公園設立への資金援助を獲得することに成功した。そして、ノゾミ公園に提示する歴史事実のパネル作成という仕事にかかった。 |

||

|

|||

座礁した新公園 |

さて、名前が正式に決まったこの新公園。実は、その公園設立には大きな障害が待っていた。もともと、新公園は、早くから完成予定をしていた。ところが、2008年に襲ったリーマン・ショックが全てをストップさせた。2008年9月15日にアメリカの投資銀行、リーマン・ブラザーズ・ホールディングス社が経営破綻。連鎖反応で、世界中の金融機関が劇的な危機に襲われたのだ。 |

||

ノゾミ公園の開園式典 |

2017年1月21日。いよいよノゾミ公園開園式典が挙行される。ところが、この日の朝、あいにく天候が悪く、雨が降り止まない。そこで、急遽、式典の場所が変更になり、チャンドラー市のレクリエーション・センター内で行なわれた。この日は、市長をはじめ、市会議員、公園局など市の関係者、ヒラリバーのインディアン居留区代表者、銭村健一の息子や当時野球をした選手たち、日系市民協会、ヒラリバー強制収容体験者、報道関係者などが集った。強制収容の歴史を後世に伝え、「二度と同じ過ちを犯さない」というメッセージを世界に発信しようとした。 |

||

式典参加のミドリさん

ノゾミ公園開園式典でのミドリさんとジムさん。ミドリさんの左隣は、孫息子のグラントさん。コセキさんは、後方で野球帽を手にしている男性。 |

さて、話はミドリさんに戻る。このノゾミ公園のことを知ったミドリさんは、開園式典に参加することにした。まさか、この時にミドリさんとの不思議な縁が現れるとは、想像もしていなかった。 |

||

|

|

||

トム・コセキさん

ヒラリバー収容所の清掃作業に参加したコセキさん。左隣は、収容所体験者の故マス・イノシタさん。(2012年) |

この男性は、トム・コセキと名乗った。子供の頃、収容所に家族と一緒に送られたという。彼が7歳の頃、彼と彼の友人は、いつも収容所内に落ちていた建設用の釘を集め、収容所内の店にその釘を持っていった。すると、店の人が子供達にコップ一杯分の釘に対し5セントのコインをくれた。そのお金を貯めて、キャンディー、アイスクリーム、そしてザクロの実などを買いに行く。買ったザクロの実を手押し車に入れ、食べるのが楽しみで大声で笑いながら歩いていた。そんな光景をミドリさんは、幼女ながら覚えていたのだった。まさか、その時の男の子が自分の前に現れるなんて、夢にも思わなかった。しかも、お互いに名前も知らない全く赤の他人が収容所という縁で出会い、そして72年後に再会するというドラマが生まれたのだ。まるで奇跡が起こったようだった。 コセキさんは、ロサンゼルス生まれ。彼が5歳の時に一家で収容所に送られた。まだ遊び盛りの少年には、その意味がわからず、友達と遊んで時を過ごした。収容所の中には、学校があり、そこに通うことになったが、本人は「あまり勉強が好きでなかった」という。それは、学校で教える白人の教師が日系人を見下す態度があったことからだ。また、日系人の大人たちから「仕方ない」という言葉を何度も聞いたことを覚えている。 しかし、そんな中でも楽しいことを発見するのが少年たちだ。収容所の地面には、バラックの建設中に使った釘がたくさん落ちていたようだ。コセキさんと二人の友達は、この釘を拾い集めては、収容所内の雑貨店に持っていって、店主から小銭をもらった。その小銭を貯めては、ザクロやキャンディーを買って食べるのが楽しみだった。 |

||

戦後のミドリさん |

戦争が終結すると、今度は、収容所内の日系人は、釈放とは名ばかりで、半ば追放のように所を追われて出た。家財を全て失った多くの日系人にとって、戻る家がない人が多数いた。ミドリさんは、今から思えば、ラッキーな子で、近隣でも学校でも彼女を守ってくれる人たちが現れた。日系人には冷たい目が注がれた時であったが、厳しい差別を受けることは少なかったようだ。しかも、親は家で一切、収容所の話をしないので、その事実を知ることがないまま育った。 差別の思い出といえば、それほど昔でないある日、招かれて参加した会合で起こったことである。ある白人女性が彼女の前に出てきた。その人は、ミドリさんに尋ねた。「あなたはジャパニーズ?」。ミドリさんは、「そうですよ」と答えると、「私の母はジャパニーズが大嫌いだったのよ」と吐き出すように大声で叫んだという。ミドリさんは言葉を失った。そんな体験をミドリさんは微笑んで語る。 |

||

戦後のコセキさん

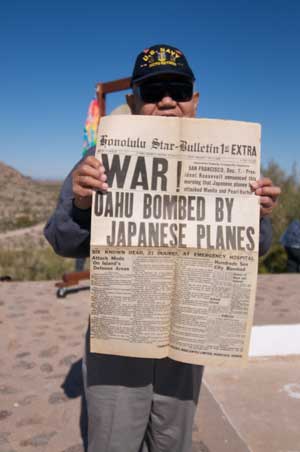

パールハーバー襲撃を伝える新聞を持つコセキさん。 |

戦後、コセキ家はユタ州に移った。父親がユタのある会社で仕事を見つけたからだ。しかし、ユタ州でも周囲から「ジャップ」と呼ばれて差別された少年時代だった。その後、米海軍に入隊。その時、兵役で日本に行き、横浜で日本人女性トモコさんと交際。そして結婚。その後退役してユタに家族と住んでいた。そして、長女のグレースさんのご主人がたまたまアリゾナで仕事を見つけたので、アリゾナに引っ越したので、数年後の1995年に、コセキさん夫婦と次女のリサさん夫婦もアリゾナに引っ越すことにした。 アリゾナのメサに引っ越してきたコセキさんは、奥さんと子供達に「昔、ここに住んでいたことがある」と語った。 それまで、コセキさんが強制収容所にいたということを全く知らなたっか子供達は、その話を聞いて、大変驚いたようだ。 そして、ヒラリバーのインディアン居留区の許可を得て、一家で強制収容所跡を訪れた。 その後、コセキさんは、日系市民協会の人権運動に協力してきた。今でもパールハーバー襲撃を伝える当時の新聞を持っている。その日が一切の運命を変えた日だったからだ。 そんなコセキさんも、まさかミドリさんが収容所のザクロと少年たちのことを覚えているとは、夢にも思わなかった。ましてや、ミドリさん自身の存在も知ることがなかった。 彼が、たまたま、ノゾミ公園の開園式典でミドリさんと会い、会話が始まったことから、72年前の収容所の思い出が一挙に戻ってきたのだ。 コセキさんは、その時、「そういえば、あの時、小さな女の子がいて、一緒に遊んだ」と、思い出が戻ってきた。その再会の日以来、ミドリさんとコセキさんは、真の友人として交流をしている。 |

||

永遠の友として

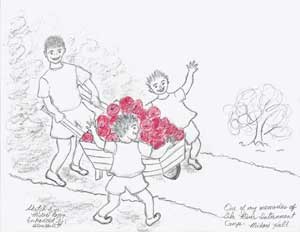

ミドリさんが描いた絵 |

ノゾミ公園の式典の後、ミドリさんは、彼女が持っていた不思議なる思い出のイメージを絵に描いてみようと決意した。もちろん収容所の当時、カメラがあった訳でもないので、ただ自分の頭に残っているものを一枚の紙に描き始めた。その絵ができると、夫のジムさんと一緒にコセキさんを訪ねた。そして、その絵を彼に見せ、「3人の少年の中で、どれがコセキさんだと思いますか」とミドリさんは彼に尋ねた。コセキさんは、「もちろん、これです」と手押し車の右側にいる少年を指差した。ミドリさんは、「私も同感です」と答えた。

絵を持って写真に収まるコセキさんとミドリさん。窓から差し込む外の光が絵に当たった箇所がハートのような形となった。Photo: Courtsey of Midori Hall

|

||

アリゾナ・インターフェイス・ムーブメント

|

アリゾナには、「アリゾナ・インターフェイス・ムーブメント」という団体がある。1987年にバプティスト教会の宣教師で、戦後に日本で宣教活動を経験したことがある故ポール・エピンジャー氏が創立した。エピンジャー氏は、日本にいた頃、広島を訪れた。まだ原爆による惨事が生々しく残っていた頃だ。彼はそこで、彼の人生を一転させるほどの衝撃的な情景を見たのだ。自分の国が落とした原子爆弾。それは想像を絶する地獄絵だった。そして、彼は、その場で「自分は平和運動に一生を捧げよう」と決意したのだ。

|

||

ゴールデンルール賞の授与にコセキさんが |

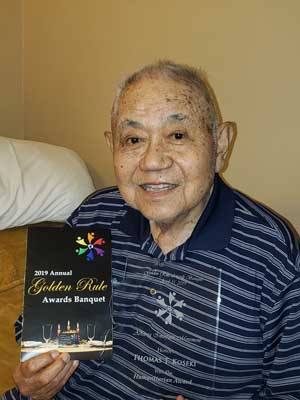

20以上の異なった宗教団体で構成されているこの団体が、毎年、人権運動や平和運動に貢献した個人や団体を顕彰する「ゴールデンルール晩餐会」をスタートさせた。年に一度の晩餐会では、ゴールデンルール賞授与式を中心に開催されてきた。 ゴールデンルールとは、インターフェイスの団体が誕生した当初、故ダレル・アンダーソン氏が提唱し始めた運動だった。そのアンダーソン氏が亡くなった後、当団体は、彼の遺志を継承して、ゴールデンルール運動を展開した。彼は、モルモン教会の代表としてインターフェイスに関わり、宗教の差異を超えて、互いに人間として尊敬し合うことが大切だと訴えていた。2007年には、当時のアリゾナ州知事、ナポリターノ女史が、アリゾナ州を「ゴールデンルールの州」と宣言し、州議会がそれを承認。州知事が署名をした。 こうした背景から、ゴールデンルール賞を、その意義に沿った行動をしてきた個人や団体を選んで、晩餐会で懸賞してきた。 そして、その授与対象の一人として、2019年の晩餐会でコセキさんが選ばれたのだ。コセキさんが強制収容所体験者として、戦後、日系市民の人権保護の運動に貢献してきた功績を讃えることになった。 |

||

授与の当日 |

2019年4月11日、いよいよ、その授与式の日がきた。ところが、コセキさんは、前年から体調を崩しており、当日、授与式に参加できなくなってしまった。そこで、彼の代わりにステージで賞を受け取ったのがミドリさんだった。彼女は、賞をコセキさんの代理人として受け取り、マイクを取って、「私は強制収容所で生まれたんです」と自己紹介した。

|

||

感謝が支える友情 |

ミドリさんにせよ、コセキさんにせよ、まさかの出会いが新たな友情を生み、人生に一つの大事な節を作ることになった。強制収容所という、いわば、不運な場所の体験を通して、思いもよらない美しい人間関係が出来上がったのだ。 そして、その家族の人たちも含めて、感謝が支える友情が広がっている。 |

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg) 9.11テロ事件の10周年式典でのエピンジャー氏(2011年)

9.11テロ事件の10周年式典でのエピンジャー氏(2011年)

ゴールデンルール賞を受けたコセキさん。

ゴールデンルール賞を受けたコセキさん。