このページに掲載されている記事は、月刊じょうほう「オアシス」誌の記事を出版後に校正し直したものです。

かつてのフラワー・ガーデンは今、、、

2019年5月号

フェニックス市の南側にそびえるサウスマウンテン。その山の北側を東西に直線で走るのがベースライン・ロードという道だ。今は、その道路の両側に次々と新しい住宅やショッピングモールが建設され、新興住宅街が広がっている。しかし、今から20年ほど前には、この同じ道をドライブすると、車窓に映し出される一大バックドロップが人々の心を和やかにしてくれていた。そこには、誠に鮮やかな花園が広がっていたのだ。それは、この地で日系人が始めた花の農園で、フェニックス市民の間では盛んに話題になっていた時代だ。そして、毎年春の到来と共に、地元紙は、「春到来!」という大見出しに美事なる花園の写真を掲載した。 |

|

||||

初期の日本人 |

フェニックス周辺に初めて日本人が来たのは、いつ頃だったのだろうか。 まず、大貫八郎だ。アリゾナの歴史で初めて登場した日本人である。彼は、日本から船でアメリカに渡り、1876年にフィラデルフィアに着いている。1876年と言えば、明治9年。日本は、まだ開国したばかりで、日本からアメリカに渡ってくるのは、よほどの冒険心か勇気がないと可能とはならない時代だったに違いない。 代々医師業の家に生まれた彼は、医者を目指してオランダ語を学び、今で言えば、国立大学に当たる開成学校に進学した。その後、ある西洋人と友達になり、アメリカのことを知った。そこで、渡米を決意し、ノルウェー帆船に水夫として乗船し、シアトルに到着した。そして、一旦、日本に帰国したが、次は、米国建国百年を記念して行われたフィラデルフィア万国博覧会に展示する日本工芸品を搭載した米海軍艦艇に乗りこんだ。そして、フィラデルフィアに到着した彼は、その万博で通訳として働いた。その後、サンフランシスコ経由で日本に帰国しようとして、途中でアリゾナに立ち寄った。そこが、ツームストーンだった。当時のツームストーンは、ワイルドウエスト。その鉱山の街ツームストーンに水が少ないことに着眼した彼は、一計を案じた。それは、日本式の掘抜き井戸を掘って、その水を汲み取り、街の中に供給するという企画だった。何とその妙案は、思惑通り成功し、彼は、莫大な利益を得た。 大貫は、米国でハチロン・オーニックと名乗っていた。恐らく日本語の名前を発音できない人が多かったためだろうか。 頭の切れるビジネスマンとなった彼は、1886年、フェニックスでガス会社を設立し、2年後の1888年に電気会社を立ち上げた。これが、アリゾナ大手電力会社であるAPS(Arizona Public Service社)の出発だった。フェニックスの市街電車も彼の鉄道会社が運営した。 この頃、フェニックスの白人女性と知り合い、結婚。米国における日本人男性と白人女性の国際結婚第一号だったようだ。 その後、大貫は、フェニックスの南に640エーカーという広大な敷地を購入して農業を始める。 1900年に、彼は、その田園を売却して、シアトルに行った。そこで彼は、投資会社を設立し、その投資会社を母体として東洋銀行を創立した。1908年には日本貿易会社を立ち上げ、1916年にシアトル正金銀行を設立するなど、精力的に事業を広げた。そして、老後は、サンディエゴで余生を送り、1921年に逝去した。 |

||||

|

|||||

大貫が去った後の日本人の到来

|

大貫がフェニックスを去ってまもなくした1905年、120人の日本人労働者がフェニックス近辺に送られて来た。これ以降アリゾナに到来した日本人たちは、大貫と全く違う境遇に置かれることになる。むしろ大貫が異例で異質の成功者だったと言える。 |

||||

アジア人への差別 |

勤勉な日本人労働者は、厳しい砂漠環境でも工夫に工夫を凝らして、生産を伸ばした。一方、白人の農業主などは、こうしたアジア人の成功をよく思わない人が多く、敵意をむき出しにしてくることが多くなった。 |

||||

白人からの過酷な攻撃 |

こうした日本人農業主の台頭は、いやが上でも大きな反撃を受けることになる。とりわけ1929年の大恐慌で、アメリカ中が経済危機に陥ると、事態は容赦なき方向に向かっていく。 |

||||

日系2世の時代 |

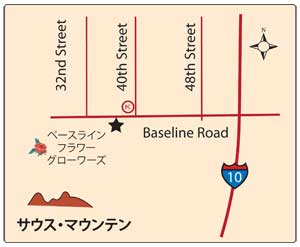

1930年代になると、日系1世が始めた農園をその子供達が引き継ぐ時代に移っていく。1世のキムラ家では、2世のジョン・キムラがアリゾナ大学で農業学を専攻して卒業。タキグチ農園の社長となる。また、キシヤマ家は、カリフォルニアで農業をしていたが、アリゾナに住むタダノ家に招待されて、フェニックスに引っ越して来た。そして、家主のカジュウロウ・キシヤマ(岸山嘉十郎)は、1928年にフェニックスで農園を始め、トマト・キングと呼ばれるほど有名な農場を経営した。彼は、1936年にベースライン・ロードと36ストリートの一角に60エーカーの土地を賃借し、花の栽培を開始した。これが、サウスマウンテン・フラワー・ガーデンの出発点となった。 |

||||

全てが一変! |

差別と厳しい砂漠の環境。その中でひたむきに働いてきた日系人の社会に、あまりにも酷い追い討ち襲撃が襲った。それは誠に突然やってきた。 |

||||

強制収容 |

1942年2月19日、アメリカ合衆国大統領ルーズベルトが署名して発令した大統領令9066号。この発令は、アメリカに住む日本人と日系人を強制収容所に送り、監視をすることを合法化したものだった。

ポストン強制収容所跡に立つ記念碑 |

||||

戦後のサウスマウンテン |

戦争終結とともに強制収容所の日系人は、収容所から釈放された。タダノ家は、他の日系人家族を農場に呼び寄せて、助け合った。イノシタ家も、タダノ家の農場で働いてから、自立して農場をスタートした。 |

||||

フラワー・ガーデンの消滅 |

こうして、ベースライン・ロードから出荷される花々は、地元の市場に発送されるだけでなく、全米各地にも送られ始め、市場は拡大した。しかし、6軒の農園は、一様に同じ課題を抱えていた。 |

||||

フェニックス市の人口増加 |

1980年代以降、フェニックスを始め、周辺の地域は、急速な人口増加を経験していた。勢い、住宅産業は、新たな住宅用地を求め、開発業者は、次々と用地を獲得して、新興住宅街を作り上げていた。ベースライン・ロードの農園は、まさに業者にとって事業拡大のチャンスの地であった。 |

||||

サークルKに掲げられた歴史展示 |

近年、地元の日系人団体やフラワー・ガーデンの子息たちが、フェニックス市と粘りつよく話し合って交渉した結果、フラワー・ガーデンの歴史を伝える展示物を製作することになった。そして、そこに全米大手のコンビニストアであるサークルK社が参画してきた。

|

||||

シンディー・キシヤマ・ハーボトル(Cindi Kishiyama Harbottle)に聞く

|

キシヤマ家の長女、シンディーさんは、1957年に生まれた日系3世。サウスマウンテンの麓で一家が早朝から夜遅くまで農園で働いているのを見て育った。いや見ただけでなく、小さい頃から両親を手伝って働いてた。そんな彼女は、父親、ジョージ・キシヤマさんを懐かしく思い出す。すでに2014年にこの世を去ったジョージ・キシヤマさんは、日系2世。やはり、自分の父親(岸山嘉十郎)の農園で育った。いやと言うほど差別されるのを見てきた。そして、戦争が始まる前に日本で教育を受けるために、10才の時、1938年に日本に送られた。そして、戦争が終わって1947年にアリゾナに戻ってきた。いわゆる帰米(キベイ)と呼ばれる日系アメリカ人だ。彼が日本に行った時に、皮肉にも、アメリカから来たということで、日本人からいじめを受けという。そして、アメリカに戻ってくると、今度は、「ジャップ」と軽蔑されてアメリカ人から差別を受けた。それでもサウスマウンテンのフラワー・ガーデンを守り続け、働きつづけた。 |

||||

中央がシンディーさん。母(ベティーさん、中央上)。父(ジョージさん、左)と妹(ミッシェルさん):写真提供:Cindi Kishiyama-Harbottle |

|||||

ニック・ナカガワ(Nick Nakagawa)

|

95才。1923に生まれた日系2世だ。一家でアリゾナに引っ越してきたのは、1939年だった。彼は、16才。彼の父(ビジロウ・ナカガワ)がベースライン・ロードと20番ストリートの一角で農業を始めた。 |

||||

|

|||||

|

|||||

Baseline Flower Browers, 3801 E. Broadway Rd., Phoenix, AZ 85042 http://www.baselineflowers.com 電話:(602) 437-1230 |