このページに掲載されている記事は、月刊じょうほう「オアシス」誌の記事を出版後に校正し直したものです。

テオティワカン遺跡と杉山三郎博士

2018年11月号s

謎の巨大都市、テオティワカン。メキシコにある巨大な都市遺跡で壮大なピラミッドと神殿群が立ち並ぶ。この古代遺跡の謎に挑戦し、ロマンに満ちた研究を続けてきた一人の日本人考古学者がいる。杉山三郎博士は、テオティワカン遺跡の発掘に多大な功績を残し、今もさらなる謎の究明に情熱を燃やしている。テンピのアリゾナ州立大学(ASU)の研究教授として活躍し、日本、アリゾナ、そしてメキシコの三国を跨いで行動してきた。 |

Your Collaboration Matters Inc.とアリゾナ日本文化クラブが

|

||||||

|

|||||||

テオティワカンとは |

紀元前2世紀から紀元7世紀頃まで繁栄した都市文明で、当時のアメリカ大陸では最大規模の都市を建設していた。 |

||||||

メソアメリカ

|

メソアメリカとは、メキシコと中央アメリカ北西部に共通する農耕文化やマヤ、テオティワカン、アステカなどの高度文明が繁栄した文化領域を指す。「メソ」とは、ギリシャ語で「中央にある」という意味で、中央アメリカの地域に発展した古代文明を総称する。そこでは、神殿ピラミッドが建設され、宗教儀式、二十進法、精緻な暦法、絵文字、独特な建築技術が創出された。また、周辺文明都市との交流も顕著で、翡翠やその他装飾品などが交換されていた。 |

||||||

テオティワカンの特徴 |

テオティワカンの人々は、実によく天文の知識を極めていた。彼らの宇宙観は、現代の天文学者も驚くほど緻密であり、また壮大だった。この彼らの宇宙観が宗教観を確立し、正確に計算された都市計画が打ち立てられた。「太陽のピラミッド」と「月のピラミッド」と呼ばれる二つの巨大ピラミッドが建設され、アパート形式の住宅が並んだ。そこには、およそ10万人以上の人たちが住んでいたと見られる。そして、その中央に「死者の大通り」がまっすぐ約5キロにわたって横たわっている。 |

||||||

杉山三郎氏 |

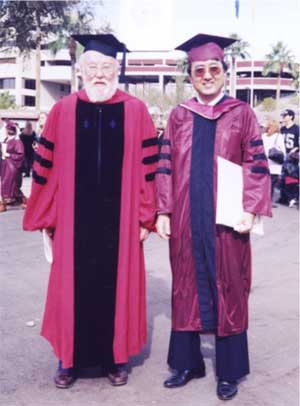

杉山氏は、現在、愛知県立大学名誉教授でアリゾナ州立大学研究教授。1952年に静岡県焼津市生まれた。高校卒業後、東京経済大学に入学した。当時まだ、学生紛争の火が日本中の大学でくすぶっていた。世界は冷戦の最中で、ベトナムでは泥沼の戦争が続いていた。 |

||||||

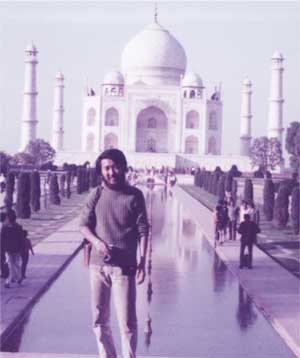

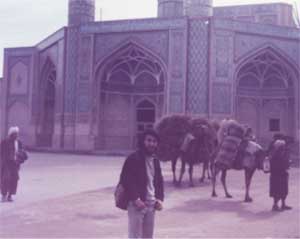

写真提供:杉山三郎博士 |

写真提供:杉山三郎博士 |

||||||

人生模索の旅 |

こうして、資金を貯めた彼は、早速、たった一人で横浜から船に乗り込み、ロシアのウラジオストックまでたどり着いた。初めての海外旅行だが、それは、想像を絶する未開の旅となった。ウラジオストックから列車に乗り、その後、軍事用プロペラ機に飛び込んで、ようやくモスクワにたどり着いた。そして、ロシアからヨーロッパ各地を巡り歩いた。冷戦下で東西に分断されていたドイツにも行き、共産側の東ベルリンも歩いた。第二次世界大戦後、すでに30年弱の時間を経ていたが、戦争の爪痕は、まだ残っていた。ヨーロッパのあと、トルコ、イラン、アフガニスタン、インドと足を伸ばし、イスラム教国とヒンズー教国の地を体験した。 |

||||||

考古学との出会い |

日本に帰って来てしばらくすると、考古学をしている友人と会う。これが彼の考古学への道を開く門となった。縄文・弥生時代の遺跡から発掘された出土品を研究する。出土品を手にして、時間の深さをしみじみと感じるようになった。こうして、いよいよ考古学の道にのめり込むようにして学んだ。日本の考古学者の権威も訪ねた。とにかく、積極的に前に進んだ。日本で3年間学んだ。その頃、彼は、アメリカ大陸の遺跡に興味を持つようになっていた。日本では、遺跡の発掘は、かなりし尽くされており、発掘そのものよりも出土品の研究が主となっていた。だから、まだ新たな発掘の可能性が大きく残っている場所が魅力的だった。しかし、もっと学びたくても、当時の日本の大学で「メソアメリカ」を教えてくれる所はなかった。 |

||||||

メキシコヘ、そしてアリゾナヘ |

そこで、24歳の時にメキシコ行きを決意する。再びたった一人で日本からロサンゼルスに着き、グレンハウンドバスでアリゾナのグランドキャニオンを訪れ、そして、フェニックスを通過して、最後にメキシコに入った。途中ヒッチハイクもしたという。 |

||||||

写真提供:杉山三郎博士 |

写真提供:杉山三郎博士 |

||||||

テオティワカン遺跡の発掘 |

テオティワカン遺跡の発掘プロジェクトにおける杉山氏の功績は大きい。杉山氏が関わった月のピラミッドの発掘でわかったのは、この巨大ピラミッドが約350年もの長時間をかけて出来上がったということだった。もともと小さなピラミッドだったものが約50年ごとに増築され、7回もの増築によって現在の形となったのだ。この増築は、王が変わるごとに行われてきたことがわかった。 |

||||||

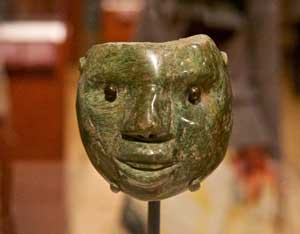

写真提供:杉山三郎博士 |

|||||||

波乱の人生 |

杉山氏の人生には、一つの決まった線路の上を走るような生き方でなかった。自分で自分のレールを作って、そのレールを走っては、再び自分の前のレールを作り直すという波乱に富んだ、またそれだけに味わい深いものを創出してきたようだ。

講演会後の記念撮影。杉山氏の左隣が登喜子さん |

||||||

フェニックス美術館、テオティワカン展 |

「テオティワカン、水の都市、火の都市」というタイトルで展示会が始まった。数多くのテオティワカン遺跡からの出土品が展示されている。必見の価値あり。 |

||||||

|

|