このページに掲載されている記事は、月刊じょうほう「オアシス」誌の記事を出版後に校正し直したものです。

26年目のアリゾナ学園(2)

2017年6月号

今月は、先月に引き続き、アリゾナ学園の歴史を探った。

アリゾナ学園、第20回卒業式 (2011年3月4日)

運動会(2016年11月5日) |

|

ケリー・モア校長先生 |

モア氏は、当時から、ジャパン・アメリカ・ソサエティーの中心的存在であり、地元の大学で日本語の教鞭を取り、また、日本関係の活動に積極的に関わってきた。アリゾナ学園を立ち上げる際にも、その計画会に入り、一番最初から準備に力を入れていた。その準備段階で、計画会からモア氏に校長職の話が持ち上がり、モア氏が快諾した。1990年のことだ。こうして、初代校長が生まれた。といっても、モア氏は、日本の学校で英語を教えた経験はあっても、日本の公立学校の運営は未経験であり、すべてが手探りの出発だったと話す。 |

学園の立ち上げ

|

学校という非営利団体の設立には、州法で定められた定款を提出し、許可を州政府から得なければならない。そこで、アリゾナ学園の企画委員会に入っていた親日家のアメリカ人弁護士がボランティアとして、一切の法的手続きを担ってくれることになった。こうして、言わば、多くの無名のボランティアの人たちが誠意を込めて支えることによって、アリゾナ学園が正式に学校法人として出発することができた。 |

日本政府からの認可 |

アリゾナ学園は、出発の時点で、日本の文部省(現在の文部科学省)から教科書の無料提供を受けていた。その後、1年経って、文部省から「巡回」という学園訪問を行う旨の通知が送られきた。そして、3名の文部省の職員がアリゾナ学園を訪れた。それから間もなくして、文部省から手紙が送られてきて、正式にアリゾナ学園を日本人補習校として認可する旨を知らせてきた。その後、学園からは、教科書の提供はもちろん、ある程度の費用をカバーする財政援助もなされるようになった。 |

元読売ジャイアンツの後藤孝志選手と前田幸長選手がアリゾナ学園の子供達と「野球の集い」(2011年3月27日)

|

|

アリゾナ学園の隠れた存在意義 |

学園は、もちろん、補習校としての役目があり、日本人の子女が日本語で日本の学校と同等の教育を受けるべく、設置されている。ところが、それ以外に隠れた存在意義が出てきた。これは、実際に過去にあった例だが、ある日本企業が進出するにあたり、アリゾナ州、もしくは、ニューメキシコ州に工場を作る計画があった。どの州にするのかは、それぞれの州が持つ条件が企業の進出に合うかどうかで決定される。工場の敷地、運送コスト、資材の確保、人材の確保等々。この企業がその進出場所を決定するのに、大きなインパクトを与えたのが、補習校の存在の有無で会った。やはり、駐在員を日本から派遣する際、その家族の生活、とりわけ子供達の教育は、重要な課題だ。さて、この企業は、結局、日本人補習校が存在しないニューメキシコ州ではなく、補習校があるアリゾナ州に進出することに決定を下したのだ。 |

|

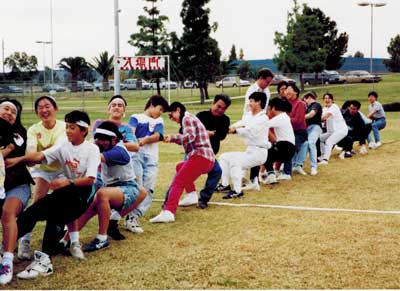

第一回運動会(1991年)綱引きも綱も入場門のサインもロサンゼルスのアサヒ学園から借りてきて開催した。(写真提供:ケリー・モア氏)小学校4クラス、中学校の1クラス、45名の生徒と4名の教師で、1991年に始まったアリゾナ学園は、今、約200人の生徒と約30名ほどのアシスタントを含める教員で構成される学校にまで成長した。初年時に小学生だった生徒は、すでに30代の大人となり、日本だけでなく、世界各地で活躍している。これからも、このアリゾナ学園に縁した子供達が次々と社会に巣立っていくことになる。アリゾナ学園は、学校の規模こそ小さくても、未来のインパクトはさらに大きくなっていく。 |

関連記事 |