このページに掲載されている記事は、月刊じょうほう「オアシス」誌の記事を出版後に校正し直したものです。

廃水利用プロジェクト、ギルバート・ウォーター・ランチ

2014年4月号

水は有限である。とりわけ、砂漠地帯に住む私たちにとって、水の確保は、私たちの生存を決定する最重要事項である。近年の深刻な干ばつと急速な人口増加は、私たちの未来を脅かす大きな課題となっている。各地で真剣にその対策に取り組む姿が見られるようになった。 |

|||

|

|||

|

|

||

アリゾナの地下水

|

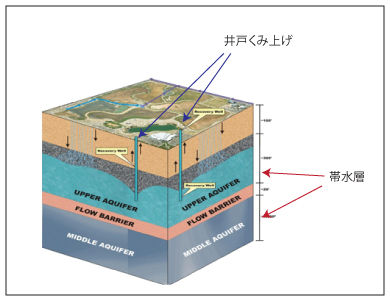

アリゾナには、コロラド川を始め、いくつかの川河川水が農園、工場、そして一般家庭に送られいる。州内で使われている水は、その39%がコロラド川から用水路を使って送られてくる、いわゆるCAP(セントラル・アリゾナ・プロジェクト)を源としている。さらに、アリゾナ州の40%は地下水を水源としている。アリゾナの大地の下には、何百万年もの間に形成されてきた巨大な帯水層がある。 |

||

ギルバートの排水再利用 |

1987年、ギルバート町は、ニーリー排水処理工場を建設し、全町の下水再利用を始めた。処理のプロセスは、まず、排水を砂フィルターに通す。これで水の中にある重金属をのぞく。そして、自然バクテリアと炭酸ガスで硝酸塩をのぞく。この処理が終わると、水は灌漑用に再利用されるか、もしくは、さらに地面に戻して濾過処理を行う。濾過処理を通過した水は、地下に入り、帯水層に戻るという仕組みだ。

|

||

町の成長とウォーター・ランチ |

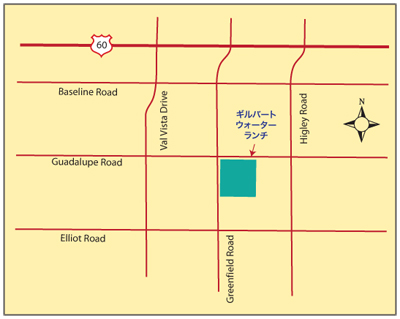

1990年代になると、ギルバートの町が急成長を始めた。そこで、廃水利用の需要が急増する。そこで、ニーリー工場よりさらに東に大規模な地下水リチャージの施設を作ることになった。1998年、ギルバート・ウォーター・ランチが完成した。そして、翌年の1999年からリチャージの行程が開始された。ギルバート町は、排水の100%再利用を目標としている。 |

||

|

|

||

.jpg) |

.jpg) |

||

|

|||

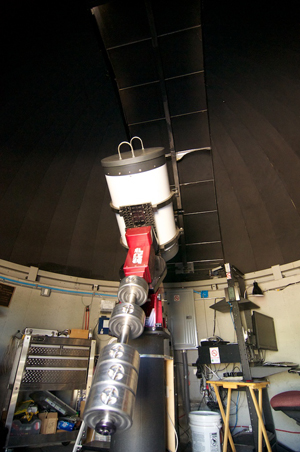

天文台の中の望遠鏡は、SRP社の寄付 |

住所:2757 E. Guadalupe Road, Gilbert |

.jpg)