このページに掲載されている記事は、月刊じょうほう「オアシス」誌の記事を出版後に校正し直したものです。

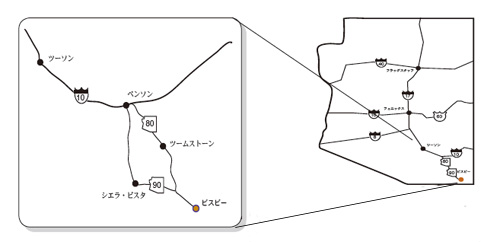

蘇るゴーストタウン・ビスビーを散策

2001年5月号

かつては「銅産飯場の女王」として知られたビスビー。その最も繁栄を極めた時期には、人口3万5千人の一大銅山都市であった。 銅山が閉鎖された後、多くの人が職を求めてこの地を去る。しかし、かつての街はそのまま残った.1世紀前の街並はそのまま観光の対象となり蘇った。 今月はこのビスビーを散策してみたい。 |

古い街並みがしっかり残されている。ビスビーの名は、サンフランシスコの裁判官、ビスビーを由来としている。彼は、鉱山に投資したが、一生、この町を見るチャンスがなかった。 |

|

|

| &; | |

初期のビスビー

|

1875年、鉱脈を求めて炭鉱者のヒュー・ジョーンズがミュール・マウンテンと呼ばれるこの地にやってきた。彼は、銀の鉱脈を探していたのだが、その目的は達せられず断念する。ところが、彼は銅が地表にの一部に現れていることを確認していた。 それから2年後、米陸軍の偵察兵、ジョーン・ダンは、この銅に着目した。ところが、軍隊の職務で鉱脈を探す時間がない彼は、ジョージ・ワレンという炭鉱者に資金を渡して、その仕事を依頼したのだ。 しばらくして、ダンは、この地を訪れ、足元がひっくり返る程、驚いた。彼が目にしたものは、ワレンを中心にすでに発掘が行われている光景だったからだ。その名も「ワレン区」と呼ばれていたのだ。怒った彼は、自分の持っていた発掘利権を売り払い、この地から姿をくらましてしまった。 うまく発掘権を自分のものにしたワレンも、その後、利権で賭けをして負け、全てを失うことになった。彼は、銅山だけでなく、自分の墓穴まで掘ってしまったようだ。後に、この銅山会社は、コパー・クイーン(銅の女王)という社名を付け、銅の発掘で巨額の利益を生み出すことになった。 1878年までには、銅は十分な収益を上げるまでになり、次々と汽車でペンシルバの精錬工場に輸送されていった。しばらくすると、精錬工場がビスビーにでき、地元で発掘から精錬までこなせるほど、収益が伸びた。当然、人が集まり人口が増える。山々の木々は伐採され、かつて林が続く静寂な地が裸の山となっていった。精錬工場からはモクモクと煙が煙突から大空に吐き出され、暗い雲が浮かんでいた。 1885年、コパー・クイーン社は、銅産大手のフェルプス・ドッジ社の傘下に入り、「コパー・クイーン・コンソリデーテッド・マイニング社となった。 |

波乱の年、1917年 |

1917年、世界は第一次大戦で揺れていた。一方、ビスビーは、喧騒と繁栄を極めていた。フェルプス・ドッジ社は、この年に同業者であった競争相手のカルメット・アンド・アリゾナ社を買収し、事実上トップ企業にのし上がった。 そんなある日、突然、世界大戦にむいていた世界の目がビスビーに集中したのだ。ゼネラル・ストライキだった。世界産業労働組合が労働条件の改善や世界大戦反対を訴え、ストライキに突入した。そこでは、約2,000人のスト参加者と1,500人の支持者がピケを貼って扇動。これに対して、政府は警察隊を送り、約2,000人が逮捕され、抑留された。 |

当時の銅産業界 |

その経緯を見てみよう。 1900年初期のアリゾナは、銅産の中心地だった。銅山の管理職や技師が銅山を完全にコントロールし、東海岸にいる株主さえ口出しできないほどだった。銅の価格が上昇し、銅産企業は軒並み、高収入を上げていた。ちなみに、1914年の大戦開始時には、1ポンド当たり13.5セントだった銅が、1917年3月には、1ポンドで37セントにも跳ね上がったのだ。ビスビーでは、5,000人労働者が無給で働き、ブームも絶頂だった。 高い産出量を保つには、労働力を確保しなければならない。勢い、国外から大量に移民がビスビーに押し寄せてきた。鉱山での労働賃金は比較的高かったが、労働環境は厳しかった。その上、戦争によるインフレで生活費が上昇し、実質収入は下がってしまった。 銅産会社は、ビスビーを実施的に支配していた。銅山無くして、他の産業も生存できなかった。実際、地元の新聞社でさえ、フェルプス・ドッジ社が所有していたほどだった。 こうした環境で、労働組合が組織化された。対抗して、企業側も反労組の組織を作った。世界産業労働組合(I.W.W.)もアリゾナで勢力を伸ばし始めていた。労働組合の戦略は、怠業/サボタージュで組合の要求を通し、鉱山労働者やマイノリティーの間で勢力を拡大して行った。 |

ストライキから国外追放まで |

1917年6月24日、世界産業労働組合は、企業に対して要求の一覧を突きつけた。そこには、銅山の労働環境改善、組合員に対する差別の撤廃、外国人やマイノリティーへの不平等な待遇の排除が列挙されていた。その上、それまで銅の時価に応じて上下変動していた賃金を一定に定めることも盛り込まれていた。この要求を見た企業側は、現在が戦時下であることを理由に、全て足蹴にしたのだ。その結果、組合はストライキに突入し、6月27日には、ビスビーの半数の労働者がピケを張った。 一方、企業側についていた労働者たちも密かに集まり、ストライキへの対処を計った。 彼らは、自らを「自警団員グループ」と呼んだ。 7月12日の早朝、このグループが白の腕章を付けて集合した。その中には、ビスビーの保安官も入っていた。この動きは、極秘で、連邦政府も州政府も知らされていなかった。彼らは、当時唯一あった外部への通信手段であった電報事務所、ウエスタン・ユニオン社のビスビー店を占拠し、ビスビーの外に通信が出るのを抑えたのだ。 午前6時半。保安官ハリー・ウィーラーが指示し、銃で武装した彼らが組合員の家々を包囲した。そして、組合員たちはベッドから叩き起こされ、路上に放り出された。この騒動で2名が死亡し、約1,000人以上の組合員たちは、そこから2マイル離れたワレン球場に連行された。武装した自営団員は、組合員たちにストライキを止め、即刻、自営団員グループの側につくように説得される。強引な説得で、それを認めた者は、すぐに釈放された。そして、説得に応じない1,186名は、貨物列車に押し込められ、汽車で追放処分されてしまう。この記者は、ニューメキシコのヘルナスまで走り、そこで、全員をゴミを捨てるように貨物から下ろされて、汽車はそのまま立ち去ってしまった。組合員たちは、そのまま2日野宿し、その後、米軍が到着して彼らをコロンバスまで連れて行き、数ヶ月抑留処分をした。 一方、ビスビーでは、組合員がビスビーに戻ってくる可能性を考え、全ての道路を封鎖。そして、まだ町に残っているストライキ支持者を次々と追放して行った。 この事件後、数ヶ月して、当時のウィルソン大統領は、連邦調停委員会に命じ、この追放事件を調査させた。委員会は、連邦の法律には強制追放を正当化するものがないとし、大統領に報告。会社側の追放行為は過失であると結論づけた。 しかし、アリゾナ州政府は、企業側に沈黙を続け、全く対処を行わなかった。こうして、追放された組合員300名が鉄道会社と銅産会社を相手取って、訴訟を起こした。ところが、実際に裁判にかけられる前に法廷外の和解で全てが終わった。 |

その後のビスビー |

第一次世界大戦と大恐慌を生き延びたビスビーは、その繁栄に影が忍び寄ってきた。 1931年、ビスビーの象徴とも言うべきサクラメント・ビットが閉鎖。その後、第二次世界大戦が始まると、再び銅の価格が上昇し、フェルプス・ドッジ社はラベンダー・ビットをオープンする。 しかし、このラベンダー・ビットも1974年には閉鎖。それは、あの・ジョージ・ワレンが賭けに負けて全てを失ってから100年経っていた。この100年でビスビは、800万ポンドもの銅を産出し、20億ドルの収入を上げたことになる。 その後、フェルプス・ドッジ社が労働者を他の鉱山に移動させると、ビスビーから人影が去ってしまった。こうして、ゴーストタウンへの道を歩むことになった。 |

蘇るビスビー |

しかし、ビスビーに残った人たちもいたのだ。彼らは、繁栄した都会よりものんびりした田舎を選んだ。また、退職して老後を楽しむためにビスビーに引っ越してくる人たちも出てきた。そして、その後、芸術家たちがこの地に魅せられてビスビーにやってきた。 繁栄期には、35,000人もいた人口が5,500に減ったが、現在は、8,500人までになった。そのい美しい自然美と100年以上も前から建っているビルの林立。このビスビーは、観光地としても有名となり、今後もさらに人々の心を惹き付けて不思議なゴーストタウンとして存続していくことだろう。 |