このページに掲載されている記事は、月刊じょうほう「オアシス」誌の記事を出版後に校正し直したものです。

サボテンのあれこれ

1999年6月号

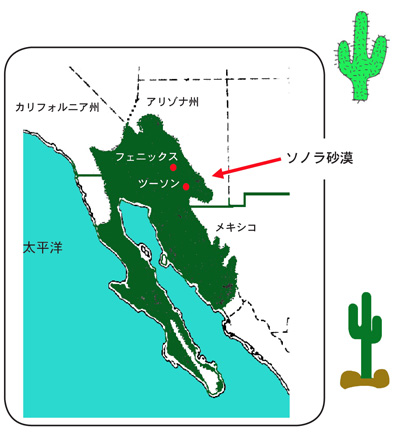

アリゾナの砂漠は、ソノラ砂漠と呼ばれる。ソノラ砂漠には、独特の生態系があり、多種多様のサボテンが生息している。 今月は、そのサボテンの話。

|

|

ソノラは、メキシコ北西部の州の名。アリゾナと国境を挟んだ南隣の地方だ。アリゾナでは標高が低い場所がソノラ砂漠となっている。

|

|

サボテン |

サボテンとは、英語でカクタス(Cactus) と言う。これは、ギリシャ語のカクトス"Kaktos"を起源とする。カクトスとは、トゲが多い植物という意味だ。 サボテンの発祥地は明らかでないが、約6,500万年前、つまり恐竜の時代末期から発達してきたのではないか、と言われている。これまで、サボテンの化石が2ヶ所で発見されているが、その一つはユタ州で発掘されたものがある。これは、6,500万年前に生息していたものと見られている。また、もう一つの化石は、アリゾナで発見されており、これは、200万年前のものだ。いずれも現在生息しているプリックリー・ペアの種類に類似したサボテンのようだ。 |

サボテンのトゲ

|

高い気温と低い湿度、そして少ない降雨の環境で生存するために進化したサボテン。体内の水分が蒸発してしまうのを防ぐために、葉が変形したものがトゲである。昼と夜の温度差が激しい砂漠では、夜中に温度が下がると発生する露が葉の上に残らないで、地面に落ち、根が水分を吸収できるようになっている。 トゲの先端はまっすぐのものや、釣針の先のような形をしたものなど、色々ある。これは、外敵から身を守る役割をする。 |

サボテンは貯水庫 |

サボテンは、その幹で水分を溜めるようにできている。根を深く広く張るものが多く、大きな主根を持つものものもある。雨が降った時に即座に水分を吸収できるようになっている。幹は貯水庫となっており、根から水分を取ることができない乾季が続くと、この幹の中の水が生存の鍵を握る。そのため、乾燥した時期が長引くと、サボテンの幹が段々と小さくなっていく。もちろん、幹の中の水が枯渇すると、サボテンの死を意味する。 |

頑丈な幹

|

サボテンの幹は、丸い形をしているのが特徴だ。丸型のため、特定の箇所に強烈な太陽光線が当たり続けることを防いでいる。 また、厚い皮で覆われていて、その皮はワックスを塗ったような表面をしている。このため、幹の中の水分が蒸発するのを布施にでいる。夜間になると、皮の気孔が開き、光合成のための二酸化炭素を気孔から吸い込むようになっている。一般に光合成は、植物の葉で行われるが、サボテンは、幹で行う。 |

代表的なサボテン |

|

サワロ(Sagaro)

|

サワロはもともとスペイン語で、英語の場合、「g」は発音しないので、サワロとなる。その意味は「巨大なローソク」。アメリカのサボテンの中では最大のものだ。これを見れば見るほど、王者の風格がある。 サワロは、ソノラ砂漠にのみ生息する。 大きさは、最高20メートルまで伸び、重さは、12トンまでになる。寿命も200年と長寿だ。毎年5月から6月にミルキー色の美しい花を咲かせる。若木の時期は約25年で、1.3メートルほどになる。それ以後、30年ごとに1.8メートルづつ伸びる。 樹齢が75年になると最初の枝が出始め、樹齢100年で高さが10メートルを越える。そして次の100年で高さ20メートルになり、その枝の数は50本まで増やしていく。 これだけジャンボな体を支えるには、しっかりした根を張らなければならない。 サワロは、深さ1メートルの主根が地下に伸び、その他の根は蛇のように10から15メートルの範囲で地のすぐ下に張り巡る。こうして、雨が降った時に地面に落ちた水を直ぐに吸収するようになっている。 7月になるとサワロの木には深紅色の実が生る。この実は、鳥やリス、ネズミ、コヨーテなどの動物の貴重な食料となる。 サワロは、動物たちの食料を提供するだけでなく、住居となる。タカなどの大きな鳥は、サワロの幹に頂点に巣を作り、キツツキは、サワロの幹に穴を開けて巣を作る。キツツキが開けた穴は、キツツキが去った後、ネズミの巣となる。その他、コウモリ、トカゲ、昆虫などが厳しい太陽光線を避けてサワロに避難してくる。そして、お互いに食べたり食べられたりして、調和の取れた砂漠の生態系が守られていく。

|

チョヤ(Cholla) |

チョヤは、数え切れないほどのトゲが生えているサボテンのグループ。サボテンの中では、最も痛く、最も抜きにくトゲを持つので要注意。鳥の中には、このチョヤに巣を作り、外敵から身を守るものもある。 |

バックホーン・チョヤ(Backhorn Cholla)

|

|

テディーベア・チョヤ(Teddy-Bear Cholla)

|

テディー・ベアとは、クマの縫いぐるみ。可愛いのは格好だけ。釣り針のような形のハリに注意。 |

バーレル・カクタス(Barrel Cactus)

|

バーレルは、樽の意味。水分を最も長く保つことができる。高さは、30cmから40cm。動物の貴重な食料ともなる。 |

プリックリー・ペア(Prickly Pear)

|

ペアとは洋梨。その名のごとく、洋梨の形をしている。パッドと呼ばれる平たい円盤のような枝が数珠つなぎのように地を張って伸びる。サボテンの中では成長が最も早く、5から10年で成長が止まる。 自然の知恵であろうか。バッドの表面は東西の方向に向き、真昼の直射日光を避けるようになっている。パッドは食用にも使われ、サボテンのステーキとして食べられる。また、昔から先住民がシロップなどを作るのに使ってきた。パッドは、切り離して土に植えるだけで根を張る。

|

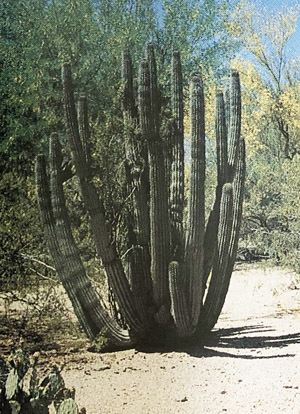

オルガンパイプ・カクタス(Organ Pipe Cactus)

|

パイプのように縦に何本も幹を伸ばし、高さ1.5から1.8メートルになる。全体の直径は、約1.5メートル。それぞれの幹が水分の貯水庫の役割を果たす。5月から6月の間、深夜に白い花を咲かせる。 |

砂漠の生態系 |

ソノラ砂漠は、実に見事な調和が保たれた共生の世界だ。植物と動物が生存のために互いに助け合って生きている。昆虫や鳥たちは、植物の受粉に欠かすことができない役割を果たし、しかも、彼らがサボテンや他の動物の種を地面に蒔く。その代わりに植物は動物や鳥たちに食べ物や住みかを提供する。また、木々は若いサボテンに日影を与えて厳しい太陽光線からサボテンを守っている。こうした木々をナースプラント(保護樹)と呼ぶ。こうして助け合い、支え合って生存している。 |

なぜ「サボテン」と呼ぶの? |

サボテンは、英語でカクタス。では、なぜ日本人は「サボテン」と呼ぶのだろうか。 日本にサボテンが入ってきたのは、17世紀末。その頃、中国の文献には、サボテンのことを「仙人掌」と称している。 当時、日本にはサボテンと一緒にアロエが輸入されてきた。アロエが畳などの汚れを落とす石鹸の役割を果たし、シャボン(石鹸)の発音から、サボテンをシャボテンと呼んだようだ。そのシャボテンから現在のサボテンとなった。 |

.jpg)

.jpg)

.jpg)