社会福祉は怠け者を作る?

僕が今の家に引っ越してきた次の日の朝。僕は、ガレージのドアを開けて、バタバタと片付けをしていました。すると、ある白人の男性が寄ってきて、話かけてきたのです。彼は、当時、70代後半。僕の家と道路を挟んだ向かいの家に住んでいる人でした。バートという名で、握手し、近隣の人同士、仲良くしようと話しました。

彼は、僕がどこから来たのかと尋ねましたので、僕は、フェニックスに長い間住んでいるけど、元々は日本から来たのだと言いました。すると、「おお日本か。俺も日本に行ったことがあるよ」と言うではありませんか。

彼は、退役軍人。第二次世界大戦で米軍の兵士として、太平洋の戦線へ出兵しました。そして、日本が降伏すると、あのマッカーサー率いる進駐軍の兵士の一人として、日本に行ったのです。

あまり詳しく知るチャンスがなかったのですが、彼が言うには、日本で日本女性と一緒に暮らしたことがあるようで、一時的にガールフレンドとして付き合っていたようです。でも、この女性と結婚することはありませんでした。よく面倒を見てくれたと、感慨深げに言っていました。僕に「俺は、日本人が好きだ」と言うバートを見て、これは、僕への社交辞令ではなく、あの女性との思い出から来ている発言だろうと思いました。

こうして、バートとは、頻繁に会うことになりました。彼は、プロの大工で、家も一軒自分で作ることができるほど、木造工事、コンクリート工事、電気、配管などに精通していました。すでに、退職していましたが、僕は彼からいろんなことを学びました。家のことで、わからないことがあると、僕はいつも彼の家のドアをノックして、彼の助けを求めたものです。僕の左隣の家に引っ越してきたネイトという人は、バートの持つ技術や知識に舌を巻いたようで、僕に向かって「俺は、将来、バートみたいになりたい。それが目標だ」とまで言いました。

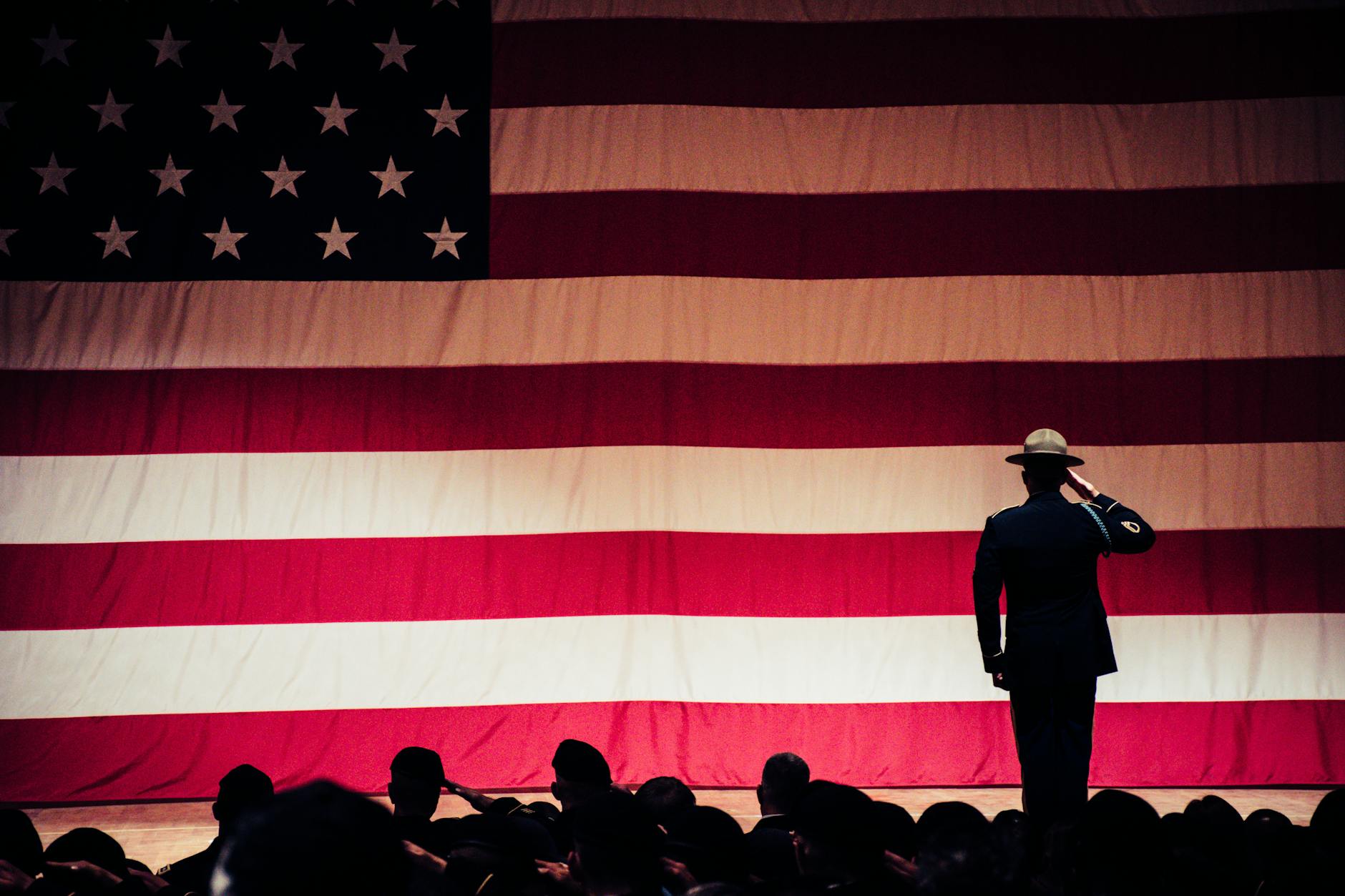

祝日になると必ず、彼の家の前にある旗ざおには、星条旗が掲げられていました。国家に忠誠を誓った退役軍人の彼は、曲がったことが嫌いで、清潔で率直に生きようとしていました。そんな彼は、短気な面もあり、自分の意見をはっきり面と向かって言うので、僕は、その度に、「バートはまた始まったな」と言ったものです。

ある日、僕は、彼の家のキッチンで、コーヒーをご馳走になりながら、いろんな話をしていました。

そこで、面白い議題になりました。それは、社会福祉の政策を強化すると、人々は怠け者になる、という論調が出てきたのです。彼曰く、私たちは皆、勤勉でなければならない。仕事をして、自分を支え、家族を支えるのが、国民の義務であり、それができなえれば、できるようにすれば良いのだ、と言うのです。それができない人に、社会福祉の援助をするから、人はもっとダメになるのだ、と主張しました。

それは、僕から見ると、社会的弱者の切り捨てになるのでは、と言うと、彼は、「弱者は強くなれば良いのだ」と言い切ります。

僕の家の右隣には、ペリーという隣人が住んでいます。彼は、熱狂的な民主党支持者で、選挙のたびに、彼の前庭に、民主党候補者の看板が置かれています。

ペリーとバートがどうもうまくいっていないと、他の近隣の友が僕に言ってくれました。

僕は、あのバートの論調とペリーの考えでは、うまくいかなくても当然かなと思いました。アメリカは、二大政党の政治体制なので、こと政治になると、アメリカ人同士が二つに分かれてしまいがちです。

僕は、バートともペリーとも仲良く付き合ってきましたが、バートの私的見解や、性格はともあれ、お互いに助け合って、信頼し合って生活ができたことを、喜ばしく思っています。

バートは、90歳を超えると、足腰が弱くなり、車椅子に頼る生活を強いられました。奥さんのベティはすでに亡くなってしまい、一人暮らしの彼でしたが、僕には、「俺は元気だ」と笑顔を見せ続けていましたが、冗談ぽく、「そろそろ俺も終わりかな」とも言うのです。

それから、何回か、自宅で転んでしまい、入退院を繰り返していましたが、頑固に一人で生活を続けていました。ところが、とうとうバートの彼の娘さんが現れ、バートを強制的に施設に預けたのです。彼は、大変、不服だったようで、施設に入って数ヶ月で亡くなってしまいました。人の面倒は喜んでするが、人から面倒を見られるのが大嫌いな彼は、施設で面倒を見られるのが耐えられなかったのかも知れません。彼が信じていた「社会福祉は怠け者を作る」ということは、「人から面倒を見てもらうことは、自分をダメにする」ということに通じていたのでしょう。

彼の葬儀に参列しましたが、心からバートに感謝をし、ゆっくり休んでくれるように、位牌に向かって伝えました。